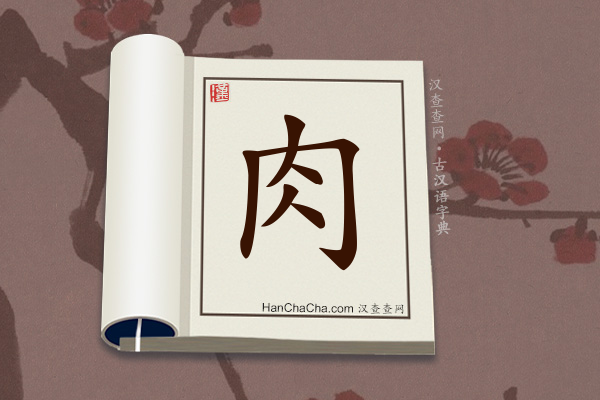

“肉”文言文意思

“肉”在古汉语中的解释

繁体:肉(简繁同形)

拼音:ròu

“肉”字的古汉语解释

ròu

1.名词 人体及动物的肌肉。《廉颇蔺相如列传》:“君不如肉袒伏斧质请罪。”

2.名词 蔬果除去皮核外的可食部分。《荔枝图序》:“瓤肉莹白如冰雪。”

3.形容词 声音丰满悦耳。《礼记·乐记》:“使其曲直、繁瘠、廉肉、节奏,足以感动人之善心而已矣。”

【肉袒】脱去上衣,露出肢体,以示降服或谢罪。

“肉”国语辞典解释

ròu

名词1.動物體中包住骨骼的柔韌物質。例: 「肌肉」 、「雞肉」 、「豬肉」 、「牛肉」 。

2.身體。與「精神」 相對。例: 「靈肉一致」 、「肉體」 。

3.蔬果除去皮核的部分。例: 「果肉」 。《文選.蔡邕.為陳留太守上孝子狀》:「舅偃哀其嬴劣,嚼棗肉以哺之,未見食。」 宋.沈括《夢溪筆談.卷二四.雜志一》:「閩中荔枝,核有小如丁香者,多肉而甘。」

4.二一四部首之一。

形容词

柔軟不脆。例: 「這西瓜瓤兒太肉。」

副词

行動遲緩。例: 「肉得慌」 、「做事真肉」 。

rù

(一)之又音。“肉”康熙字典解释

唐韻如六切集韻韻會正韻而六切,𠀤音衄。說文胾肉,象形。本書作𠕎。

易·噬嗑噬乾肉。

禮·孔子閒居觴酒豆肉。

左傳·莊十年肉食者鄙。

管子·水地篇五藏已具,而後生肉。

又心生肉。五肉已具,而後發爲九竅。

又正字通禽鳥謂之飛肉。

揚子·太𤣥經明珠彈于飛肉,其得不復。

又肉𠛬。

史記·孝文帝紀法有肉𠛬三。

註黥劓二,左右趾合一,凡三。

又芝草名。

抱朴子·僊藥卷五芝者,有石芝,有木芝,有草芝,有肉芝。

又視肉,獸名。見山海經·郭璞註視肉,形如牛肝,有兩目,食之無盡,尋復更生如故。

又土肉,生海中。色黑,長五寸,大如小兒臂,有腹,無口耳,多足,可炙食。

本草李時珍曰:此蟲魚之屬,與土精名封同類。

郭璞·江賦土肉石華。

又本草人頂生瘡,五色,如櫻桃,破則自頂分裂,連皮剝脫至足,名曰肉人。夏子益奇疾方,常飮牛乳,卽消。

又釋名肉,柔也。

又集韻韻會正韻𠀤如又切,音輮。錢璧之體。

爾雅·釋器肉倍好謂之璧。

註肉,邊也。好,孔也。

釋文肉,如字。

又如授反。

又錘體爲肉。

前漢·律歷志圜而環之,令之肉倍好者。

註錘之形如環,體爲肉,孔爲好。

又肥滿也。

禮·樂記使其曲直繁瘠,廉肉節奏,足以感動人之善心而已矣。

疏肉謂肥滿。

又寬裕肉好,順成和動之音作,而民慈愛。

註肥也。

釋文𠀤而救反。

又史記·樂書寬裕肉好。

註肉好,言音之洪美。

又集韻儒遇切,音孺。肌肉也。

又韻會正韻𠀤而由切,音柔。邊也。

又正字通音腴。

周禮·地官·大司徒其民豐肉而庳。劉昌宗讀。

“肉”形意通解

略說: 甲骨文象獸肉之形,本義是鳥獸之肉。詳解: 甲骨文象獸肉之形,從甲骨演變至小篆,「肉」中或多加一筆,字形漸與「月」形相混。本義是鳥獸之肉。《說文》:「肉,胾肉。象形。凡肉之屬皆从肉。」段玉裁注:「肉,大臠也,謂鳥獸之肉。……人曰肌,鳥獸曰肉,此其分別也。」「肉」是漢字的主要部首之一。

由於戰國文字「肉」字與「月」字字形相近,不少從「肉」旁的字都跟從「月」旁的字混了起來。「肉」在隸書、楷書裏,為了避免跟「月」相混,所以繁化成「肉」形。此外「肉」還有「宍」的俗體寫法,「肉」、「六」古音相近,因此「肉」的俗體以「六」為聲符。

甲骨文用作本義,指獸肉。《合集》6507:「乎(呼)取肉。」又用作人名,《合集》21017:「令(命)肉伐。」

戰國竹簡亦用作本義,指獸肉。《上博竹書二.魯邦大旱》簡6:「公剴(豈)不飽杒(粱)飤(食)肉才(哉)。」