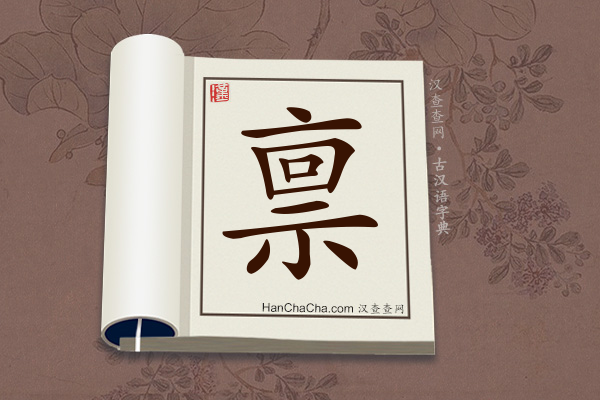

“禀”文言文意思

“禀”在古汉语中的解释

繁体:禀(简繁同形)

拼音:bǐng

“禀”字的古汉语解释

bǐng

1.动词 赐人以谷。《后汉书·盖勋传》:“时人饥,相渔食,勋调谷禀之。”

2.动词 授与;赐与。《汉书·礼乐志》:“天禀其性而能节也。”

3.动词 承受;领受。《论衡·命义》:“故寿命修短皆禀于天。”

4.名词 下对上的报告。《宋书·刘穆之传》:“求诉百端,内外咨禀,盈阶满室。”

5.动词 动用。《淮南子·俶真训》:“虽欲勿禀,其可得邪?”

lǐn

名词 同“廪”,粮仓。《新唐书·李密传》:“今禀无见粮,难以持久。”

【禀假】预支。《后汉书·张禹传》:“禹上疏求入三岁租税,以助郡国禀。”

“禀”国语辞典解释

bǐng

名词天賦的資質。例: 「天賦異稟」 。宋.朱熹〈大學章句序〉:「然其氣質之稟或不能齊,是以不能皆有以知其性之所有而全之也。」

动词

1.承受。《書經.說命》:「王言惟作命不言,臣下罔攸稟令。」 漢.孔安國.傳:「稟,受也。」 《左傳.昭公二十六年》:「先王所稟於天地,以為其民也。」

2.下對上、卑對尊、或民眾對官署的陳述。例: 「稟告」 、「稟明原委」 。《宋書.卷四二.劉穆之傳》:「賓客輻輳,求訴百端,內外諮稟,盈階滿室。」 《儒林外史》第一回:「那知縣時仁,發出二十四兩銀子來。」

bīn

(一)之又音。lǐn

名词穀倉。通「廩」 。《新唐書.卷八四.李密傳》:「今稟無見糧,難以持久。」

“禀”康熙字典解释

正字通俗稟字。唐韻集韻韻會𠀤力錦切,音懔。說文賜穀也。从㐭从禾。徐曰公稟賜之也。廣韻與也。增韻供也,給也,受也。禮·中庸旣稟稱事。歐陽氏曰古者給人以食,取之倉廩,故因稱稟給,稟食。前漢·孝文紀吏稟當受鬻者。師古註稟,給也。又唐韻集韻韻會𠀤筆錦切,賓上聲。受命曰稟。書·說命臣下罔攸稟令。傳稟,受也。毛氏曰:今俗以白事爲稟,古無此義。

又水名。水經注長社北界有稟水。

又集韻逋鴆切,賓去聲。受也。 韻會俗作禀,非。