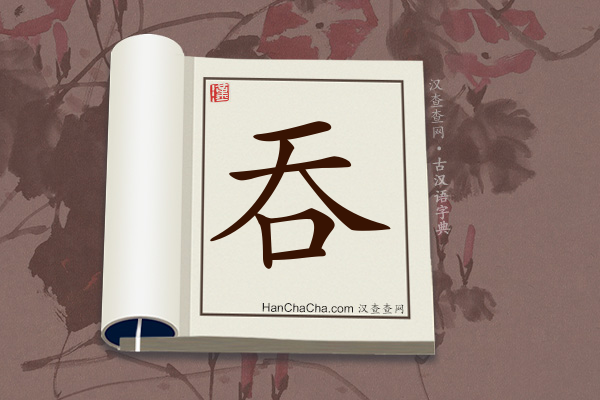

“吞”文言文意思

“吞”在古汉语中的解释

繁体:吞(简繁同形)

拼音:tūn

“吞”字的古汉语解释

tūn

1.动词 吞下;整个地咽下。《与陈伯之书》:“主上屈法申恩,吞舟是漏。”

2.动词 容纳。《岳阳楼记》:“衔远山,吞长江。”

3.动词 忍受冤苦不发作。《促织》:“成顾蟋蟀笼虚,则气断声吞,亦不复以儿为念。”

4.动词 吞并;兼并。《过秦论》:“吞二周而忘诸侯。”

【吞声】心中怨恨不敢作声,也指无声地悲泣。

“吞”国语辞典解释

tūn

动词1.不加以咀嚼就整個嚥下去。例: 「吞服藥丸」 、「狼吞虎嚥」 、「囫圇吞棗」 。《晉書.卷九五.藝術傳.單道開傳》:「恆服細石子,一吞數枚,日一服,或多或少。」 唐.杜甫〈渼陂行〉:「鼉作鯨吞不復知,惡風白浪何嗟及。」

2.兼併、消滅。例: 「侵吞」 、「獨吞」 。漢.桓寬《鹽鐵論.輕重》:「其後彊吞弱大兼小,并為六國。」 《三國演義》第三三回:「袁紹存日,常有吞遼東之心。」

3.包含、容納。例: 「氣吞山河」 。《文選.陸機.辯亡論上》:「喟然有吞江滸之志,一宇宙之氣。」 宋.范仲淹〈岳陽樓記〉:「銜遠山,吞長江,浩浩湯湯。」

名词

姓。如漢代有吞景雲。

“吞”康熙字典解释

唐韻吐根切集韻韻會他根切,𠀤音𨹙。說文咽也。

司馬相如·子虛賦吞若雲夢者八九。

又廣韻吞,滅也。

增韻幷包也。

戰國策隂謀有吞天下之心。

又廣韻他前切集韻他年切,𠀤音天。姓也。漢有吞景雲。

又集韻咽也。

穀梁傳·隱三年註其所吞咽者,壤入於內。

釋文吞,敕恩反。

又音天。

王筠詩桓桓信無敵,堂堂寧有前。九圻良易舉,八荒安足吞。

“吞”形意通解

略說: 從「口」,「天」聲,本義為咽下。詳解: 從「口」,「天」聲,本義為咽下。《說文》:「咽也。从口,天聲。」 《楚辭‧招魂》:「往來儵忽,吞人以益其心些。」

「吞」可表示兼並、消滅。《戰國策‧西周策》:「今秦者,虎狼之國也,兼有吞周之意。」

「吞」又表示容納。漢司馬相如〈子虛賦〉:「吞若雲夢者八九,於其胸中,曾不蔕芥!」

「吞」還表示癡呆。明湯顯祖《牡丹亭‧腐嘆》:「燈窗苦吟,寒酸撒吞。」徐朔方楊笑梅注:「吞,痴呆。」