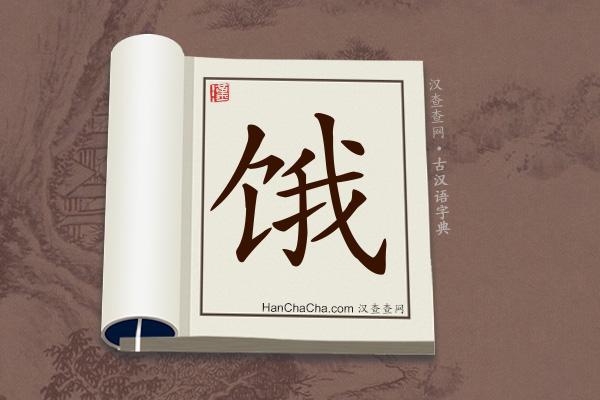

“饿”文言文意思

“饿”在古汉语中的解释

繁体:餓简化方式:偏旁类推

拼音:è

“饿”字的古汉语解释

è

1.动词 严重的饥饿。《寡人之于国也》:“涂有饿莩而不知发。”

2.<动使动>使……挨饿。《生于忧患,死于安乐》:“必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。”

【辨】饥,饿。“饥”指一般的肚子饿;“饿”指严重的饥饿,指没有饭吃而受到死亡的威胁。

“饿”国语辞典解释

è

动词1.腹飢。與「飽」 相對。《論語.季氏》:「伯夷叔齊,餓于首陽之下。」 唐.李紳〈古風〉詩二首之一:「四海無閒田,農夫猶餓死。」

2.使飢餓。《孟子.告子下》:「天將降大任於是人也,必先苦其心志,勞其筋骨,餓其體膚。」

形容词

不飽的。《管子.國畜》:「歲適,則市糴釜十繦,而道有餓民。」

“饿”康熙字典解释

唐韻正韻五箇切集韻韻會牛箇切,𠀤我去聲。玉篇飢也。

廣韻不飽也。

禮·檀弓昔者衞國凶飢,夫子爲粥,與國之餓者。◎按韓子飾邪篇:家有常業,雖飢不餓。淮南子說山訓:寧一月飢,毋一旬餓。以此推之,餓甚于飢也。故孟子朝不食,夕不食,兼飢餓言。

“饿”形意通解

略說: 從「食」,「我」聲。本義是飢餓。詳解: 從「食」,「我」聲。本義是飢餓。《說文》:「餓,飢也。从食,我聲。」《廣韻.箇韻》:「餓,不飽也。」如《論語.季氏》:「伯夷、叔齊餓于首陽之下,民到于今稱之。」《莊子.達生》:「魯有單豹者,巖居而水飲,不與民共利,行年七十而猶有嬰兒之色;不幸遇餓虎,餓虎殺而食之。」馬王堆帛書《周易經傳.二三子問》第9行:「口養不至,飢餓不得食,謂『㓝(刑)屋(渥)』。」

「飢」和「餓」在古漢語有程度上的不同。「飢」只是吃不飽,而「餓」則是嚴重的「飢」,甚至有死亡的威脅。《正字通.食部》:「餓,飢甚。」如《韓非子.飾邪》:「家有常業,雖飢不餓;國有常法,雖危不亡。」《史記.趙世家》:「主父欲出不得,又不得食,探爵鷇而食之,三月餘而餓死沙丘宮。」