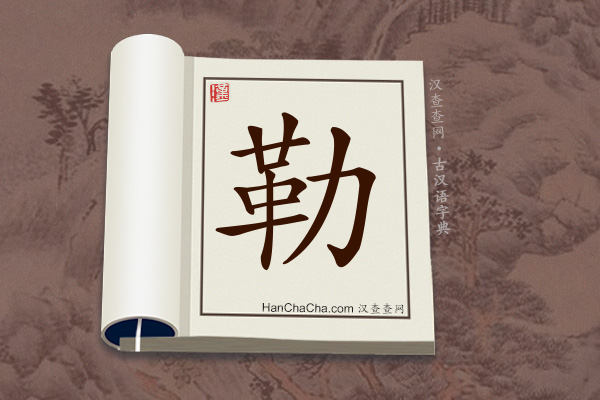

“勒”文言文意思

“勒”在古汉语中的解释

繁体:勒(简繁同形)

拼音:lè/lēi

“勒”字的古汉语解释

lè

1.名词 带嚼子的马笼头。《汉书·胸奴传》:“鞍勒一具,马十五匹。”

2.动词 约束。《后汉书·马援传》:“廖性宽缓,不能教勒子孙。”

3.动词 强制。《隋书·食货志》:“于是侨居者各勒还本居。”

4.动词 率领;带领。《信陵君窃符救赵》:“勒兵,下令军中。”

5.动词 雕刻。范仲淹《渔家傲》:“浊酒一杯万里,燕然未勒归无计。”

6.动词 勾画。《图画》:“白描,以细笔钩勒形廓者也。”

“勒”国语辞典解释

lè

名词1.有嚼口的馬絡頭。《漢書.卷九四.匈奴傳下》:「鞍勒一具,馬十五匹。」 唐.杜甫〈哀江頭〉詩: 「輦前才人帶弓箭,白馬嚼齧黃金勒。」

2.書法中橫畫的筆法。宋.陳思《書苑菁華.卷二.書法下.永字八法》:「橫為勒。」

3.姓。如漢代有勒尊。

动词

1.駕御。例: 「勒馬長城」 。

2.約束、限制。《後漢書.卷二四.馬援傳》:「廖性寬緩,不能教勒子孫。」 明.徐弘祖《徐霞客遊記.卷五下.滇遊日記三》:「而盤江自橋頭南下,為越州後橫亙山所勒,轉而東流。」

3.統率、率領。《後漢書.卷一.光武帝紀》:「親勒六軍,大陳戎馬。」 《三國演義》第二回:「可召四方英雄之士,勒兵來京。」

4.強制、強迫。《隋書.卷二四.食貨志》:「開皇三年,……,又於河西勒百姓立堡,營田積穀。」 元.無名氏《鴛鴦被》第四折:「只為那舉債文書,我畫的有親筆跡,因此上被強勒為妻室。」

5.刻、寫。例: 「勒石」 、「勒碑」 。宋.陸游〈夜泊水村〉詩: 「腰間羽箭九凋零,太息燕然未勒銘。」 《京本通俗小說.碾玉觀音》:「真個在時,你勒軍令狀來。」

lēi

动词1.以繩索繫緊而用力拉扯。例: 「勒緊」 、「勒死」 。

2.使向上緊附。《儒林外史》第四二回:「自己把兩個袖子只管往上勒。」

“勒”康熙字典解释

唐韻盧則切集韻韻會正韻歷德切,𠀤楞入聲。說文馬頭絡銜也。从革,力聲。一說馬轡也,有銜曰勒,無曰羈。

釋名絡也。絡其頭而引之。

玉篇馬鑣銜也。

前漢·匈奴傳鞌勒一具。

又增韻抑也。

玉篇抑,勒也。

又刻也。

禮·月令孟冬,命工師效功,物勒工名,以考其誠。

註刻名于器,以備考驗。

又廣韻石虎諱勒,呼馬勒爲轡。

“勒”形意通解

略說: 「勒」指馬銜,用來控制馬匹,多用皮革製成。詳解: 金文從「革」,「力」聲。本義是馬銜,即套在馬嘴上用以控制方向的器具。古代的馬銜用革製成,故從「革」。《說文》:「勒,馬頭絡銜也。从革,力聲。」

盠方尊「勒」字從「革」從「朿」,不從「力」,「朿」當是「棘」之省,用作「勒」的聲符。

金文用作本義,表示馬銜。衛簋:「攸勒」。《詩.小雅.采芑》:「鉤膺䩦革」鄭玄箋:「䩦革,轡首垂也。」金文「攸勒」或寫作「鋚革」,即《詩經》的「䩦革」。「攸」、「䩦」、「鞗」本是古代馬轡首的銅飾,是連接繮繩和嚼子的小銅環,後引伸指「轡」,即馬繮繩(參漢語大字典)。參見「革」。