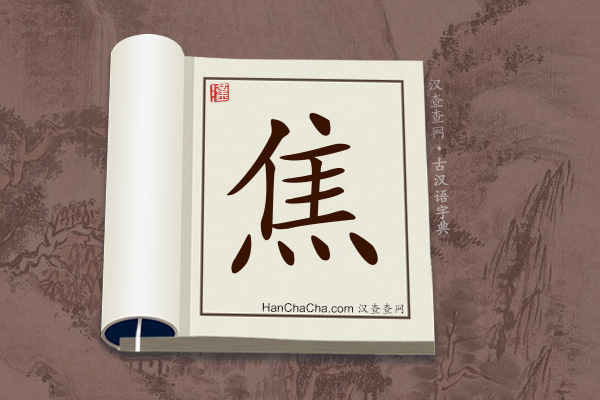

“焦”文言文意思

“焦”在古汉语中的解释

繁体:焦(简繁同形)

拼音:jiāo

“焦”字的古汉语解释

jiāo

1.动词 烧焦;烧伤。《阿房宫赋》:“楚人一炬,可怜焦土。”

2.形容词 干燥;干渴。《茅屋为秋风所破歌》:“唇焦口燥呼不得。”

3.形容词 枯萎;干枯。《智取生辰纲》:“赤日炎炎似火烧,野田禾稻半枯焦。”

4.名词 焦味;糊味。《礼记·月令》:“其味苦,其臭焦。”

5.名词 黑黄色。陶弘景《真诰·运象》:“心悲则画焦。”

6.动词 焦急;焦躁。《西厢记》:“添香的行者心焦。”

“焦”国语辞典解释

jiāo

形容词1.物體經過火燒後,變黃黑脆硬的樣子。例: 「焦黑」 、「焦土」 、「焦饅頭」 、「焦油條」 。

2.乾燥、乾枯。唐.杜甫〈茅屋為秋風所破歌〉:「脣焦口燥呼不得,歸來倚仗自歎息。」

动词

1.物體經火燒而致枯黑、脆硬。例: 「燒焦」 。《左傳.哀公二年》:「卜戰,龜焦。」

2.煩惱、著急。例: 「焦慮」 。三國魏.阮籍〈詠懷詩〉八二首之三三:「終身履薄冰,誰知我心焦?」 《儒林外史》第二一回:「假如你焦他沒有房屋,何不替他娶上一個孫媳婦,一家一計過日子?」

名词

1.國名。周代姬姓諸侯國,故址約在今大陸地區河南省陝縣南。

2.姓。如漢代有焦延壽。

“焦”康熙字典解释

唐韻卽消切集韻韻會正韻兹消切,𠀤音蕉。說文本作𤓪。火所傷也。

玉篇火燒黑也。

又炙也。

禮·月令其味苦,其臭焦。

註火之臭味也。凡苦焦者皆屬焉。

左傳·哀二年卜戰龜焦。

禮·問喪傷腎乾肝焦肺。

史記·越世家苦身焦思。

又史記·扁鵲傳別下于三焦膀胱。

註正義曰:八十一難云:三焦者,水穀之道路也,氣之所終始也。上焦在心下,下鬲在胃上也。中焦在胃中,脘不上不下也。下焦在臍下,當膀胱上口也。

廣韻別作膲。

又國名。

左傳·僖二十九年虞虢焦滑霍揚韓魏皆姬姓也。

註焦在陝縣。

史記·周本紀褒封神農之後于焦。

註地理志,弘農陝縣有焦城,故焦國也。

又秦本紀圍焦降之。

註括地志云:焦城在陝州城內東北百步,因焦水爲名。周同姓所封。◎按左傳之焦姬姓,神農之後乃姜姓,其所封當別是一焦。周本紀註亦云:在陝縣。誤。

又姓。

廣韻神農後,以國爲氏,出南安。

又晉邑名。

左傳·僖三十一年許君焦瑕。

註晉河外五城之二邑。

又詩·小雅整居焦穫。

爾雅·釋地十藪,周有焦穫。

註今扶風瓠中是也。

又晏子·外篇東海有蟲,巢于蟁睫,命曰焦冥。

又焦明,鳥名。

司馬相如·上林賦掩焦明。

註焦明似鳳。通作鷦。

又韻會通作燋。詳燋字註。

集韻或作㸈。

又集韻慈焦切正韻慈消切,𠀤音樵。

集韻焦夷,楚地名。

左傳·僖二十三年楚伐陳取焦夷。

註焦,譙縣也。夷一名城父。皆陳邑。

又與憔通。

班固·答賔戲朝爲榮華,夕而焦𢈼。

又集韻將由切,音啾。𨥏屬。

“焦”形意通解

略說: 金文從「隹」從「火」,會以火燒鳥之意。戰國楚簡和小篆從三「隹」作「𤓪」,《說文》:「𤓪,火所傷也。从火雥聲。焦,或省。」詳解: 金文辭殘,用義不詳。楚簡表示因烈日曝曬而變得極為乾燥,《上博楚竹書二.魯邦大旱》:「女(如)天不雨,石𨟻(將)𤓪(焦),木𨟻(將)死。」