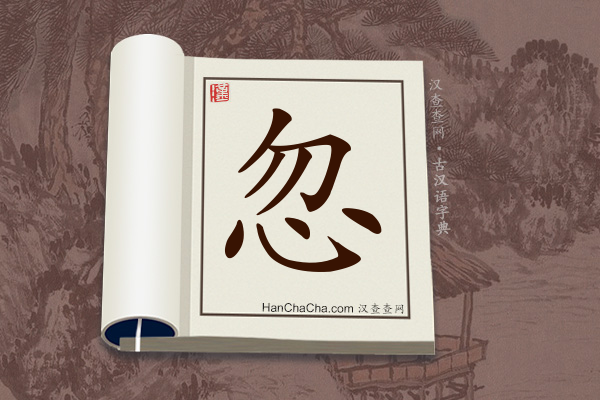

“忽”文言文意思

“忽”在古汉语中的解释

繁体:忽(简繁同形)

拼音:hū

“忽”字的古汉语解释

hū

1.形容词 不经心;不重视。《促织》:“故天子一跬步皆关民命,不可忽也。”

2.形容词 快捷;迅速。《涉江》:“怀信侘傺,忽乎吾将行兮。”

3.副词 忽然;突然。《桃花源记》:“忽逢桃花林,夹岸数百步。”《琵琶行》:“忽闻水上琵琶声。”

4.形容词 广远;渺茫无边。《国殇》:“出不入兮往不反,平原忽兮路超远。”

5.量词 长度单位。十微为一忽,十忽为一丝。《伶官传序》:“夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺。”

“忽”国语辞典解释

hū

动词1.不留心、不注意。例: 「忽略」 、「疏忽」 。唐.魏徵〈論時政疏〉:「載舟覆舟,所宜深慎!奔車朽索,其可忽乎?」 明.方孝孺〈深慮論〉:「然而禍常發於所忽之中,而亂常起於不足疑之事。」

2.輕視、瞧不起。漢.曹操〈表劉琮令〉:「蔑萬里之業,忽三軍之眾。」 唐.李白〈與韓荊州書〉:「願君侯不以富貴而驕之,寒賤而忽之。」

副词

突然。例: 「忽喜忽憂」 、「忽冷忽熱」 。唐.杜甫〈贈衛八處士〉詩: 「昔別君未婚,兒女忽成行。」 唐.白居易〈琵琶行〉:「忽聞水上琵琶聲,主人忘歸客不發。」

形容词

快速的、一瞬間。例: 「倏忽」 。《左傳.莊公十一年》:「桀紂罪人,其亡也忽焉。」

名词

姓。如明代有忽仲、忽明。

“忽”康熙字典解释

唐韻集韻韻會正韻𠀤呼骨切,音笏。說文忘也。忽忽不省事也。

晏子春秋·齊役者歌忽忽矣,若之何。

又廣韻倏忽也。

爾雅·釋詁盡也。

註忽然盡貌。

左傳·文五年臯陶庭堅,不祀忽諸。

又滅也。

詩·大雅是絕是忽。

傳忽,滅也。

又集韻輕也。一蠶爲一忽,十忽爲一絲。

劉德曰忽,蜘蛛網也。

又慢忽也。

後漢·崔駰傳公愛班固而忽崔駰。

又忽荒,空無著也。

賈誼·服賦寥廓忽荒兮,與道翱翔。

又姓。明有忽忠,忽明。

又通作曶。

前漢·揚雄傳時人皆曶之。

註與忽同。

又仲忽,人名。

前漢·古今人表作中曶。

亦通作笏。

儀禮·士喪禮竹笏。

註今文笏作忽。

亦通作芴。

荀子·正名篇芴然而粗。

註與忽同。無根本貌。

又叶火一切,音翕。

前漢·班固敘傳元元本,木數始於一,產氣黃鍾,造計杪忽。

又叶許月切,音血。

陸機·雲賦盈八紘以餘憤,雖彌天其未泄。豈假期于遷晷,邁崇朝而倏忽。

說文从心勿聲。

長箋亦書作𢗘。◎按今字,皆从小篆出,止可依說文疏解,如忽字,借義通義甚多,而精蕰正譌必援古文大篆,以折今文,則衆義皆可廢矣。說今文之字,惟从今文,駁正經史借用處,則字義已明,不必過爲迂論臆斷也。凡諸部字,不多引精蕰正譌辨駁者,俱倣此。