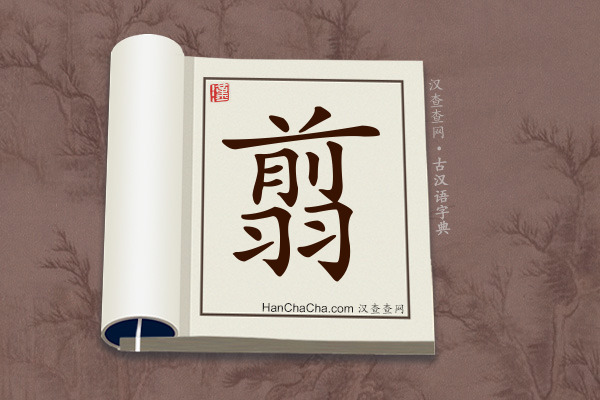

“翦”文言文意思

“翦”在古汉语中的解释

繁体:翦(简繁同形)

拼音:jiǎn

“翦”字的古汉语解释

jiǎn

1.动词 剪断;截断。《诗经·召南·甘棠》:“勿翦勿伐。”

2.动词 砍伐。《庄子·人间世》:“不为社者,且几有翦乎!”

3.动词 掠夺。《左传·成公十三年》:“翦我羁马,我是以有河曲之战。”

4.动词 剪修;修整。《韩非子·五蠹》:“茅茨不翦,采椽不斫。”

5.动词 删改;删除。刘勰《文心雕龙·镕裁》:“翦截浮词谓之裁。”

6.动词 除掉;消灭。《左传·昭公十五年》:“吴在蔡,蔡必速飞。去吴,所以翦其翼也。”

7.名词 姓。

【翦翦】⒈心胸狭窄的样子。⒉风寒刺脸的样子。⒊整齐的样子。⒋齐心的样子。

“翦”国语辞典解释

jiǎn

动词1.削減。《管子.任法》:「大臣能以其私附百姓,翦公財以祿私士。」

2.消滅、剷除。《詩經.魯頌.閟宮》:「居岐之陽,實始翦商。」 《呂氏春秋.季夏紀.制樂》:「此文王之所以止殃翦妖也。」

“翦”康熙字典解释

廣韻卽淺切集韻韻會正韻子踐切,𠀤音剪。說文羽生也。

爾雅·釋言翦,齊也。

註南方人呼翦刀爲劑也。

玉篇勒也,齊斷也。

廣韻殺也。

詩·召南勿翦勿敗。

傳翦,去也。

周禮·秋官·剪氏註翦,斷滅之言也。

左傳·宣十二年其翦以賜諸侯。

註翦,削也。

又成二年余姑翦滅此而後朝食。

註翦,盡也。

又儀禮·旣夕禮用疏布緇翦。

註翦,淺也。

疏謂染爲淺緇之色。

又莊子·在宥篇佞人之心翦翦者。

音義善辨也。一曰佞貌。李云:短淺貌。

干祿字書俗作剪。

又集韻子賤切,音箭。箭,或作翦。

“翦”形意通解

略說: 甲金文從「戈」從◎,◎象樹木枝條之形,字會以戈砍斷樹木頂端枝條之意,本義是翦除草木,引申成翦滅之義(陳劍)。詳解: 甲骨文「翦」用作消滅,《合集》6057反:「翦二邑」,即消滅兩個村邑。又《合集》7071:「翦望乘邑」,望乘是一位武將,全句指消滅望乘所擁有的封邑。

金文「翦」又可解作攻克,如史牆盤:「粵武王既翦殷」,即武王既消滅殷商。《詩.魯頌.閟宮》:「后稷之孫,實維大王。居岐之陽,實始翦商。」鄭玄箋:「翦,斷也。大王自豳徙居岐陽,四方之民咸歸往之,於時而有王迹,故云是始斷商。」

傳世古籍或用作本義,指翦除草木,如《詩.召南.甘棠》:「蔽芾甘棠,勿翦勿伐。」指像蔽芾般的小甘棠,不要翦去,不要伐擊(孔穎達)。參見「巿」。「翦」字或寫作「踐」,《尚書.蔡仲之命》:「成王東伐淮夷,遂踐奄。」孔穎達正義:「鄭玄讀『踐』為『翦』,翦,滅也。」

甲金文字為「翦」的初文,戰國以後借用從「羽」,「前」聲的形聲字來表示翦除之義。《說文》:「翦,羽生也。一曰𠂕羽。从羽,前聲。」桂馥義證:「𠂕,俗矢字。」