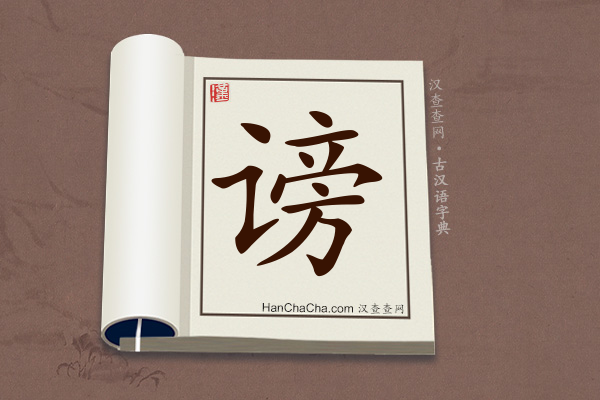

“谤”文言文意思

“谤”在古汉语中的解释

繁体:謗简化方式:偏旁类推

拼音:bàng

“谤”字的古汉语解释

bàng

1.动词 公开指责别人的过失。《召公谏厉王弭谤》:“厉王虐,国人谤王。”《邹忌讽齐王纳谏》:“能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。”

2.动词 毁谤。《屈原列传》:“信而见疑,忠而被谤。”

【辨】诽,谤,讥.都有指责别人过错或缺点之意.谤,是公开指责;诽,是背后议论、嘀咕;讥,是讥刺.

【谤木】议论是非,指责过失的木牌。《后汉书·杨震传》:“臣闻尧舜之世,涑鼓谤,立之于朝。”

【谤书】1.攻击别人或揭人隐私的书信。2.专指《史记》

“谤”国语辞典解释

bàng

动词1.以不實的言詞中傷別人,破壞其名譽。《說文解字.言部》:「謗,毀也。」 清.段玉裁.注:「謗之言旁也,旁,溥也。大言之過其實。」 例: 「毀謗」 、「譏謗」 。《國語.周語上》:「厲王虐,國人謗王。」 三國吳.韋昭.注:「謗,誹也。」 《史記.卷六五.孫子吳起傳》:「吳起殺其謗己者三十餘人,而東出衛郭門。」

2.詛咒。《左傳.昭公二十七年》:「楚郤宛之難,國言未已,進胙者莫不謗令尹。」 晉.杜預.注:「謗,詛也。」

“谤”康熙字典解释

唐韻集韻韻會正韻𠀤補浪切,牓去聲。說文毀也。

廣雅惡也。

玉篇誹也,對也。人道其惡也。

增韻訕也。

左傳·莊二十二年羈旅之臣,敢辱高位,以速官謗。

史記·孝文紀朝有進善之旌,誹謗之木。

戰國策樂羊反而語功,文侯示之謗書一篋。

又集韻韻會𠀤逋旁切,牓平聲。義同。

正字通本作𧩂。字彙从俗作謗,非。

“谤”形意通解

略說: 從「言」,「旁」聲。本義是公開指責別人的過失。詳解: 從「言」,「旁」聲。本義是公開指責別人的過失。《說文》:「謗,毀也。从言,旁聲。」《玉篇.言部》:「謗,對他人道其惡也。」如《戰國策.齊策一》:「群臣吏民,能面刺寡人之過者,受上賞;上書諫寡人者,受中賞;能謗議於市朝,聞寡人之耳者,受下賞。」《淮南子.主術》:「故堯置敢諫之鼓也,舜立誹謗之木。」

「謗」又表示詆毁、誣蔑。如《論語.子張》:「信而後諫;未信,則以為謗己也。」《史記.屈原賈生列傳》:「信而見疑,忠而被謗,能無怨乎?」