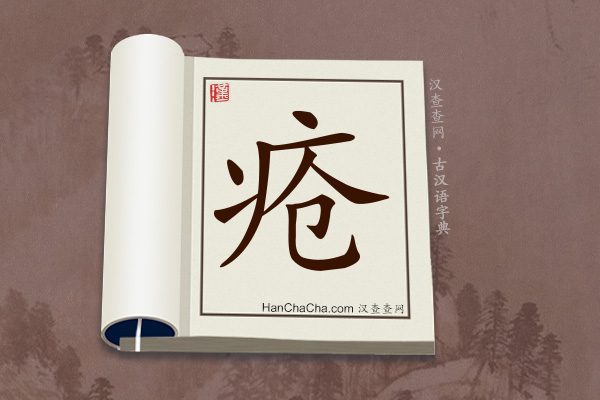

“疮”文言文意思

“疮”在古汉语中的解释

繁体:瘡简化方式:偏旁类推

拼音:chuāng

“疮”字的古汉语解释

chuāng

1.名词 疮疖。聂夷中《伤田家》:“医得眼前疮,剜却心头肉。”

2.名词 通“创”。伤,伤口。《童区寄传》:“童自转,以缚即炉火烧绝之,虽疮手无惮。”

【疮痍】同“创痍”。创伤,也比喻国家或人民遭受的苦难。班固《汉书·季布传》:“今疮未廖,(樊)哙又面谀,欲摇动天下。”

“疮”国语辞典解释

chuāng

名词1.皮膚或黏膜上的潰瘍。例: 「頭瘡」 、「膿瘡」 。《政和證類本草.卷一一.草部下品》:「五毒草,味酸、平、無毒。根主癰疽惡瘡。」

2.創傷、外傷。例: 「刀瘡」 。《三國演義》第五五回:「大叫一聲,金瘡迸裂,倒於船上。」

“疮”康熙字典解释

廣韻集韻韻會初良切正韻初莊切,𠀤音瑲。玉篇瘡,痍也。

集韻痏也。

韻會瘍也,痍也。

釋名瘡,牫也,𢦤毀體使傷也。

張衡·西京賦所惡成瘡痏。

註創痏謂瘢痕。

南史·宋武帝紀虎魄療金瘡。

又集韻磢霜切。義同。

“疮”形意通解

略說: 從「疒」,「倉」聲。本義是傷口、外傷,本作「創」。詳解: 從「疒」,「倉」聲。本義是傷口、外傷,本作「創」。《說文》無「瘡」字。《說文》:「刅,傷也。从刃从一。創,或从刀,倉聲。」《玉篇.疒部》:「瘡,瘡痍也。古作創。」如《戰國策.楚策四》:「飛徐者,故瘡痛也;鳴悲者,久失群也,故瘡未息,而驚心未至也。」《三國演義》第56回:「(周瑜)箭瘡未癒,因怒氣沖激,瘡口迸裂,昏絕於地。」

「瘡」後來專指潰瘍、瘡癤,乃皮膚病名。如《三國志.魏書.明帝紀》:「飲人以水,及以洗瘡,或多愈者。」《顏氏家訓.名實》:「而嘗於苫塊之中,以巴豆塗臉,遂使成瘡,表哭泣之過。」

「瘡」又引申表示民生疾苦。如《鹽鐵論.國疾》:「然其禍累世不復,瘡痍至今未息。」「痍」亦指創傷。唐代杜甫〈壯遊〉:「上感九廟焚,下憫萬人瘡。」