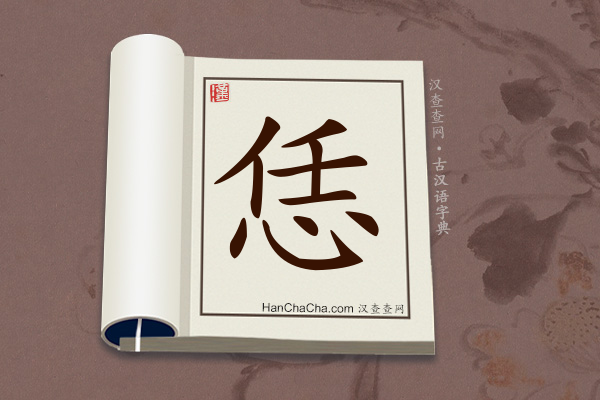

“恁”文言文意思

“恁”在古汉语中的解释

繁体:恁(简繁同形)

拼音:nèn/nín

“恁”字的古汉语解释

nèn

1.代词 如此;这样;那。多用于近代小说、话本中。《游园》:“烛尽沉烟,抛残绣线,恁今春关情似去年?”《灌园叟晚逢仙女》:“有恁样好花,故意回说没有。”

“恁”国语辞典解释

rèn

动词思、念。《文選.班固.典引》:「若然受之,宜亦懃恁旅力。」 宋.王安石〈酬王伯虎〉詩: 「徂年幸未暮,此意可勤恁。」

代词

1.哪。例: 「恁時」 。元.馬致遠《漢宮秋》第三折:「若是他不戀恁春風畫堂,我便官封你一字王。」

2.什麼、何。《初刻拍案驚奇》卷二一:「我歇之後,有恁人在此房中安歇?」

3.如此、這樣。例: 「恁的」 、「恁般」 。宋.歐陽修〈玉樓春.酒美春濃花世界〉詞: 「已去少年無計奈,且願芳心長恁在。」 明.湯顯祖《牡丹亭》第七齣:「昔氏賢文,把人禁殺,恁時節則好教鸚哥喚茶。」

4.怎麼。例: 「恁麼」 。《水滸傳》第三回:「你也須認的洒家,卻恁地教甚麼人在間壁吱吱的哭,攪俺弟兄們吃酒?」

nín

代词第二人稱。通「你」 、「您」 。《董西廂》卷四:「說恁心聰,算來有分咱家共。」 明.王世貞《鳴鳳記》第一四齣:「縱然恁哀鳴千狀,我此心斷易不轉。」

“恁”康熙字典解释

唐韻如甚切集韻韻會正韻忍甚切,𠀤音飪。說文下齎也。从心任聲。

徐鍇曰心所齎𤰞下也,俗言如此也。

又思也,念也。

班固·典引勤恁旅力。

又集韻如鴆切,音任。義同。

又廣韻集韻類篇𠀤如林切,音壬。

博雅思也。

又集韻尼心切,音紝。義同。

又弱也,信也。

“恁”形意通解

略說: 「恁」從「心」,「任」聲,本義是思念。後世多見於方言,表示如此、那個、怎麼等。詳解: 「恁」的本義是思念,《文選.班固〈典引〉》:「亦宜懃恁旅力,以充厥道。」蔡邕注:「恁,思也。」 意謂要常常念着盡心竭力,以成就其道義。宋王安石〈酬王伯虎〉詩:「徂年幸未暮,此意可勤恁。」 意謂幸好還未年老,這個志向要常常念及。

另「恁」在方言中亦用作代詞,清劉淇《助字辨略》:「恁,方言,此也。」如宋姜夔:「等恁時,重覓幽香,已入小窗橫幅。」又可解為怎麼,如明劉兌《嬌紅記》:「羞答答看他恁麼。」

金文「恁」是「信」的異體字,從「玉」取古人以玉為憑信之意。金文從「人」從「玉」從「心」,疑「人」亦為聲符(朱德熙、裘錫圭)。古人每以玉為憑信,古璽中「信」字亦有從「人」從「心」,故「恁」乃於「信」上加注意符「玉」(董蓮池)。「恁」在金文是忠信的「信」的表意字,與後來《說文》讀同「任」的「恁」是同形異字。

金文「恁」字讀為「信」,如王孫遺者鐘:「余恁台心,𢓊(延)永余德」,指我使我心誠信,以長保我的德行。另如中山王鼎:「非恁與忠,其隹(誰)能之?」指不是具備信與忠的人,誰又能做到呢?中山王鼎又有「𩁹(越)人修教備(副)恁」,何琳儀認為此句指越人修飭政教,符合於信。另晉璽亦有以「恁」為人名。

《說文》:「恁,下齎也。从心,任聲。」《說文》另於「飪」下收「恁」字,以為「恁」亦「飪」之古文。按古書常借「飪」為「恁」,故許慎誤把「恁」字繫到「飪」字下面(朱駿聲)。至於「下齎」表示意志低下,未見用例,不可信。「恁」當解作思考,李賢注《後漢書》引《說文》:「恁,念也。」段玉裁認為應據此訂正《說文》,可從。