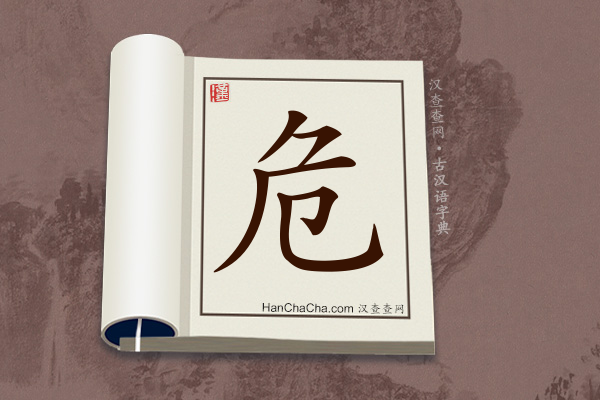

“危”文言文意思

“危”在古汉语中的解释

繁体:危(简繁同形)

拼音:wēi

“危”字的古汉语解释

wēi

1.形容词 高。《蜀道难》:“危乎高哉!蜀道之难,难于上青天。”

2.形容词 危险;危急。《谏太宗十思疏》:“不念居安思危,戒奢以俭。”

3.动词 危害;使处于危险的境地。《齐桓晋文之事》:“抑王兴甲兵,危士臣,构怨于诸侯。”

4.形容词 危弱。《陈情表》:“人命危浅,朝不虑夕。”

5.形容词 端正;正直。《陶侃》:“侃性聪敏恭勤,终日敛而膝危坐。”

【辨】危,险。“危”作“危险”讲时,含有危急或不稳定的意思,多作形容词。“险”只表示地势险要或道路险阻等,多作名词。上古表示“危险”的意思时,一般“危”不用“险”。

“危”国语辞典解释

wéi

形容词1.不安全。例: 「危險」 。《左傳.昭公十八年》:「小國忘守則危,況有災乎?」 唐.韓愈〈後十九日復上書〉:「以蹈於窮餓之水火,其既危且亟矣。」

2.病重。例: 「病危」 、「垂危」 。《隋書.卷六三.元壽傳》:「又命其子捨危惙之母,為聚斂之行。」 《聊齋志異.卷二.耿十八》:「新城耿十八,病危篤,自知不起。」

3.高聳的。《莊子.盜跖》:「使子路去其危冠,解其長劍,而受教於子。」 宋.陸游〈送七兄赴揚州帥幕〉詩: 「急雪打窗心共碎,危樓望遠涕俱流。」

4.正直的。例: 「危言」 、「危行」 。

5.不正的、偏頗的。《荀子.榮辱》:「故薄薄之地,不得履之,非地不安也,危足無所履者,凡在言也。」

6.艱困。《史記.卷六.秦始皇本紀》:「是以陳涉不用湯武之賢,不藉公侯之尊,奮臂於大澤而天下響應者,其民危也。」

动词

1.恐懼、不安。《戰國策.西周策》:「夫本末更盛,虛實有時,竊為君危之。」

2.傷害。《左傳.昭公三十一年》:「若艱難其身,以險危大人,而有名章徹,攻難之士將奔走之。」 漢.王充《論衡.答佞》:「讒以口害人,佞以事危人。」

名词

1.屋脊。《史記.卷四四.魏世家》:「痤因上屋騎危,謂使者曰:『與其以死痤市,不如以生痤市。』」 宋.蘇軾〈凌虛臺記〉:「使工鑿其前為方池,以其土築高出於屋之危而止。」

2.姓。如宋代有危祜。

“危”康熙字典解释

唐韻魚爲切集韻韻會虞爲切,𠀤僞平聲。說文在高而懼也。从厃,人在厓上,自卪止之也。

徐曰孝經,高而不危,制節謹度。故从卪。

玉篇不安貌。

廣韻疾也。隤也,不正也。

又禮·儒行有比黨而危之者。

註危,欲毁害之也。

又屋棟上也。

禮·喪大記升自東榮,中屋履危。

疏踐履屋棟高危處。

又韻會宿名。三星。

左傳·襄二十八年註𤣥武之宿,虛危之星。

又書·禹貢三危旣宅。

韻會三峗,山名。通作危。考證:〔升自東榮,中屋危。〕 謹照禮記原文,危上增履字。

“危”形意通解

略說: 戰國文字從「人」從「山」,象人站立在山頂上,會岌岌可危之意(李家浩、周波),本義是在高而危,後泛指危險。詳解: 戰國文字從「人」從「山」,象人站立在山頂上,會岌岌可危之意(李家浩、周波),本義是在高而危,後泛指危險。

《說文》:「危,在高而懼也。從厃,自卪止之。凡危之屬皆从危。」段玉裁注:「引伸爲凡可懼之偁。」

《郭店簡.六德》簡17「危」字所從「人」形,豎畫上加一橫為飾,訛變為「千」。戰國文字或隸定為「仚」。「仚」是「厃」的異體,「厃」從「人」從「厂」,「厂」象山崖之形,「厃」象人站立在山崖邊緣,後在「厃」的基礎上加「卩」為意符,成為今天的「危」字。

古璽讀為「尉」,職官名,《古璽彙編》121:「武尚都危(尉)」。戰國竹簡讀為「衛」,表示保衛,《清華簡二.繫年》簡15:「世乍(作)周危(衛)」,意謂世世作為周朝的護衛。