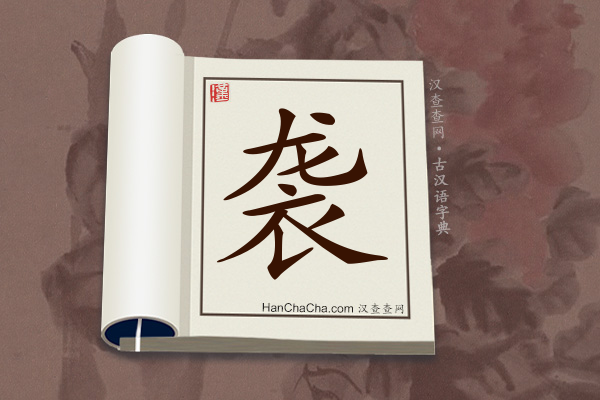

“袭”文言文意思

“袭”在古汉语中的解释

繁体:襲简化方式:偏旁类推

拼音:xí

“袭”字的古汉语解释

xí

1.量词 衣物的全套。《汉书·昭帝纪》:“赐衣被一袭。”

2.动词 重衣;衣服上再加穿或被子上面再加盖。《教战守策》:“风则袭裘,雨则御盖。”

3.动词 重叠;重复。《唐雎不辱使命》:“夫专诸之刺王僚也,彗星袭月。”

4.动词 沿袭;因循。《少年中国说》:“是语也,盖袭译欧西人之言也。”

5.动词 承袭;继承。《史记·秦始皇本纪》:“太子胡亥袭位。”

6.动词 袭击乘人不备发动进攻。《殽之战》:“劳师以袭远,非所闻也。”

7.动词 侵袭。《报刘一丈书》:“立厩中仆马之间,恶气袭衣裙。”

【袭杂】错杂。

“袭”国语辞典解释

xí

名词1.死者所穿的衣服,衣襟在左。《說文解字.衣部》:「襲,左衽袍。」

2.量詞。計算成套的衣服或被褥的單位。《史記.卷四三.趙世家》:「賜相國衣二襲。」 《漢書.卷七.昭帝紀》:「有不幸者,賜衣被一襲。」

3.姓。如晉代有襲元之。

动词

1.為死者穿衣服。漢.劉熙《釋名.釋喪制》:「衣尸曰襲。襲,匝也。以衣周匝,覆衣之也。」

2.加一件外衣。《禮記.內則》:「寒不敢襲,癢不敢搔。」

3.穿上。《文選.司馬相如.上林賦》:「襲朝服,乘法駕。」 宋.蘇軾〈和陶歸去來兮辭〉:「豈襲裘而念葛,蓋得稱而喪微。」

4.重複、重疊。《左傳.哀公十年》:「吾卜於此起兵,事不再令,卜不襲吉。」 《淮南子.氾論》:「此聖人所以重仁襲恩。」

5.因循。例: 「沿襲」 、「因襲」 。《史記.卷二四.樂書》:「五帝三王,樂各殊名,示不相襲。」 《文選.陸機.文賦》:「或襲故而彌新,或沿濁而更清。」

6.繼承、接受。例: 「世襲」 。《左傳.昭公二十八年》:「故襲天祿,子孫賴之。」

7.趁人不備而攻擊。例: 「偷襲」 、「侵襲」 。《左傳.莊公二十九年》:「凡師有鐘鼓曰伐,無曰侵,輕曰襲。」

8.及至、撲向。例: 「春風襲面」 、「涼意襲人」 。《楚辭.屈原.九歌.少司命》:「綠葉兮素枝,芳菲菲兮襲予。」

9.調和。《淮南子.天文》:「天地之襲精為陰陽。」 漢.高誘.注:「襲,合也;精,氣也。」

“袭”康熙字典解释

唐韻正韻似入切集韻韻會席入切,𠀤音習。玉篇重衣也。

禮·玉藻裘之裼也,見美也。服之襲也,充美也。

又樂記周還裼襲,禮之文也。

又通鑑趙烈侯賜公仲連衣二襲。

註上下皆具曰襲。

又說文左袵袍也。

又服也。

司馬相如·上林賦襲朝服。

又合也。

周語朕夢協于朕卜,襲于休祥,戎商必克。

又因也。

禮·曲禮卜筮不相襲。

又重也。

左傳·哀十年卜不襲吉。

又入也。

晉語大國道小國襲焉曰服,小國敖大國襲焉曰誅。

又受也。

左傳·昭二十八年故襲天祿,子孫受之。

又掩其不備也。

左傳·莊二十九年凡師有鐘鼓曰伐,無曰侵,輕曰襲。

又雜襲,雜沓也。

前漢·蒯通傳魚鱗雜襲,飄至風起。

又姓。

通志·氏族略晉有隱士襲元之。

南史有襲蔿。

玉篇籀文作𧟟。

篇海又作𧟛。

“袭”形意通解

略說: 甲骨文從一「衣」在另一「衣」之內,本義是穿衣加服,即衣上加衣;金文從「衣」,「龖」聲。引申為重疊、重複、沿襲、繼承等。詳解: 甲骨文從一「衣」在另一「衣」之內,金文從「衣」,「龖」聲,與《說文》籀文形近。本義是穿衣加服,即在衣服上再加衣服。許慎則認為本義是衣襟在左邊的內衣。《說文》:「襲,左衽袍。从衣,龖省聲。𧟟,籒文襲不省。」

甲骨文辭殘,意義不詳,參《合集》27959。

金文表示覆被、蔭佑,[冬戈]簋:「永襲厥身」,表示祖先蔭佑自身。《左傳.昭公二十八年》:「故襲天祿,子孫受之。」

戰國竹簡有兩種字形,一種從二「衣」,一「衣」寫在另一「衣」的裏頭,表示穿衣加服,衣上加衣。《禮記.內則》:「寒不敢襲。」鄭玄注:「襲謂重衣。」這種字形引申為重複、重疊、沿襲、繼承等義。戰國竹簡表示因襲、沿用,《清華簡一.楚居》簡10:「莊王徙襲樊郢」,意謂楚莊王因襲前王,在舊的都城(樊郢)居住下來。《清華簡二.繫年》簡110-111:「越王勾踐克吳,越人因襲吳之與晉爲好。」意謂越王勾踐打敗吳國,越人沿襲吳國的習慣,與晉國交好。《清華簡二.繫年》簡37-38:「懷公自秦逃歸,秦穆公乃召文公於楚,使襲懷公之室。」意謂懷公從秦國逃回來,秦穆公於是召喚文公到楚國,接受懷公在秦國的妻室。

第二種字形從「宀」,「譶」聲,用來表示出其不意的進攻,《清華簡二.繫年》簡46:「秦之戍人使人歸告曰:『我既得鄭之門管也,來襲之。』秦師將東襲鄭」,意謂秦國戍守邊疆的士兵派人回來告訴說:「我已得到鄭國大門的鑰匙,來進攻鄭國吧。」秦師將要從東進攻鄭國。《清華簡二.繫年》簡93-94:「齊莊公涉河襲朝歌,以復平陰之師。」意謂齊莊公(帶領軍隊)徒步過河,以收復平陰之戰。

「襲」用於作戰,多指秘密的進攻,以期突擊敵軍。現代漢語仍有「偷襲」一詞,指趁敵不備,突然襲擊。

漢印用作人名,《漢印文字徵》:「郭襲」。