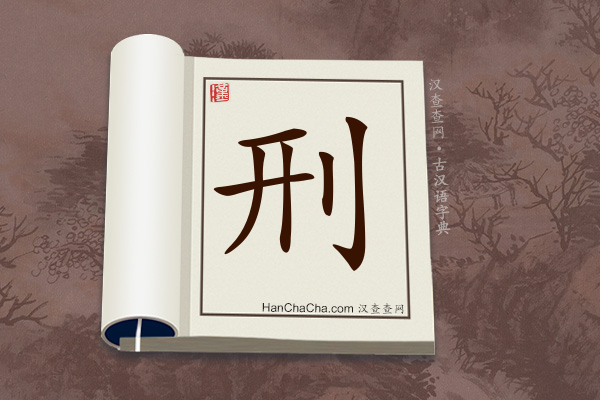

“刑”文言文意思

“刑”在古汉语中的解释

繁体:刑(简繁同形)

拼音:xíng

“刑”字的古汉语解释

xíng

1.名词 刑罚;刑法。《谏太宗十思疏》:“虽董之以严刑,振之以威怒。”

2.动词 判刑;处罚。《陈涉世家》:“皆刑其长吏,杀之以应陈涉。”

3.动词 杀。《与陈伯之书》:“并刑马作誓,传之子孙。”

4.名词 同“型”。模型;铸造器物的模子。《荀子·强国》:“刑范正,金锡美。”

5.名词 同“型”。法式;典范。《诗经·荡》:“虽无老成人,尚有典刑。”

6.动词 同“型”。作典范;作榜样。《齐桓晋文之事》:“刑于寡妻,至于兄弟,以御家邦。”

【刑家】曾受刑罚的家族。

“刑”国语辞典解释

xíng

名词1.法律上處罰罪犯方法的總稱。例: 「刑罰」 、「死刑」 、「徒刑」 。《論語.為政》:「道之以政,齊之以刑,民免而無恥。」

2.常法、典範。通「型」 。《詩經.大雅.抑》:「罔敷求先王,克共明刑。」

动词

1.殺害。《史記.卷八六.刺客傳.聶政傳》:「重自刑以絕從。」 《呂氏春秋.慎大覽.順說》:「刑人之父子。」

2.取法、效法。《禮記.禮運》:「刑仁講讓,示民有常。」

3.正。通「型」 。《詩經.大雅.思齊》:「刑于寡妻,至于兄弟,以御于家邦。」

“刑”康熙字典解释

唐韻戸經切;集韻、韻會乎經切;正韻奚經切,𡘋音形。說文剄也,从刀,幵聲。又,玉篇罰總名也。易・豐卦君子以折獄致𠛬。禮・王制𠛬者,侀也;侀者,成也,一成而不可變。

又,爾雅・釋詁常也、法也。〔疏〕謂常法也。書・召誥王位在德元,小民乃惟𠛬用于天下,越王顯。〔註〕王有首天下之德,民皆儀𠛬;用德于下,王德益顯也。詩・大雅尚有典𠛬。〔朱傳〕典𠛬,舊法也。

又,成也。禮・樂記敎之不𠛬,其此之由乎。

又,禮・禮運𠛬仁講讓。〔註〕𠛬,猶則也。

又,與鉶通。周禮・天官・內饔羞、脩、𠛬、膴。〔註〕𠛬,羹器。史記・太史公自序啜土𠛬。〔註〕𠛬以盛羹也。

又,叶胡光切,音黃。詩・大雅罔敷求先王,克共明𠛬。〔朱傳〕胡光反。

又,玉篇刑同㓝。禮・樂記敎之不𠛬,其此之由乎。謹照原書樂記改學記。

“刑”形意通解

略說: 「刑」最初只作「井」,後來加從「刀」作「㓝」,古代井邊圍欄交錯有序,「刑」字從「井」取其有秩序、法度之意,「刀」是執行刑法所用的武器。本義是刑法。詳解: 「刑」最初只作「井」,後來加從「刀」作「㓝」,古代井邊圍欄交錯有序,「刑」字從「井」取其有秩序、法度之意,「刀」是執行刑法所用的武器。本義是刑法。「㓝」是「井」的後起分化字,加刀旁作為刑法之專字。

「井」、「刑」古韻同屬耕部,音近可通。「井」既是「㓝」、「刑」的聲符,又是意符。

早期金文「井」是「刑」的初文,西周晚期以後始見「刑」字,寫作「㓝」,表示刑法、刑罰,弔尸鐘:「中尃盟㓝(刑)」,孫詒讓云:「言執中以布明刑」,即布施刑法之意。金文又用作人名。此外,史牆盤「㓝」字通讀作「荊」,「廣[能攴]楚荊」,楚荊表示楚地、楚國。參見「荊」。

戰國竹簡「刑」字寫作「坓」、「型」,如《郭店楚簡.緇衣》:「則坓(刑)罰不足恥」《上博楚竹書五.季康子問於孔子》:「好型(刑)則不羊(祥)」。

「㓝」、「刑」為一字,《說文》誤分為二。《說文.刀部》:「刑,剄也。从刀幵聲。」《說文》:「㓝,罰辠也。从井从刀。《易》曰:『井,法也。』井亦聲。」《玉篇》:「辠,古文罪字。」《集韻》:「㓝,同𠛬。」