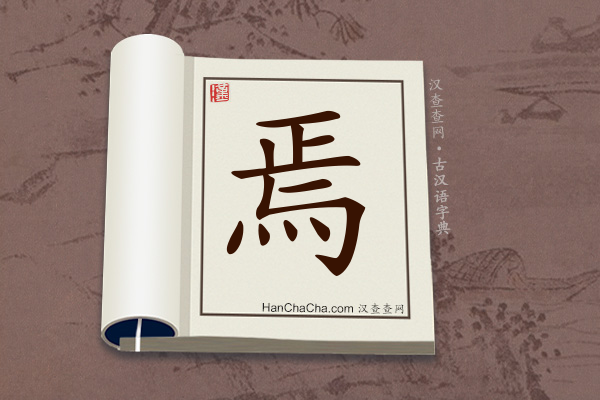

“焉”文言文意思

“焉”在古汉语中的解释

繁体:焉(简繁同形)

拼音:yān

“焉”字的古汉语解释

yān

1.代词 相当于“之”,可译作“它”、“他”等。《捕蛇者说》:“以俟夫观风者得焉。”

2.代词 表示疑问,相当于“何”,可译作“怎么”、“哪里”。《愚公移山》:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何!且焉置土石?”

3.兼词,相当于“于是”、“于之”。《劝学》:“积土成山,风雨兴焉。”

4.副词 多用于反问,相当于“怎么”。《<论语>十则》:“后生可畏,焉知来者之不如今也?”

5.助词 用于句末,表示陈述语气,相当于“了”、“呢”,常可不译。《毛遂自荐》:“此百之怨,而赵之所羞,而王弗知恶焉。”

6.助词 用于句末,表示疑问或反问,可译为“呢”。《齐桓晋文之事》:“王若隐其无罪而就死地,则牛羊何择焉?”

7.助词 用于句中,表示语气舒缓、停顿。《望洋兴叹》:“于是焉河伯欣然自喜。”《<黄花冈七十二烈士事略>序》:“又或有记载而语焉不详。”

8.词缀,用于形容词之后,相当于“……的样子”;在动词前可译作“……地”。《阿房宫赋》:“盘盘焉,囷囷焉,蜂房水涡,矗不知其几千万落。”《黄生借书说》:“必虑人逼取,而惴惴焉摩玩之不已。”

“焉”国语辞典解释

yān

代词1.具指示作用,此、這裡。例: 「心不在焉」 。《論語.衛靈公》:「眾好之,必察焉。」

2.疑問稱代,主要用於詢問處所。《列子.湯問》:「以君之力,曾不能損魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?雜曰:『投諸渤海之尾,隱土之北。』」

3.兼有介詞加代詞的功能,相當於「於此」 。《左傳.隱公元年》:「制,巖邑也。虢叔死焉,佗邑唯命。」 《荀子.勸學》:「積土成山,風雨興焉;積水成淵,蛟龍生焉。」

副词

具反詰作用。相當於「豈」 、「如何」 、「哪裡」 。例: 「塞翁失馬,焉知非福。」 《論語.先進》:「未能事人,焉能事鬼。」 《史記.卷一一七.司馬相如列傳》:「且夫齊楚之事又焉足道邪!」

介词

相當於「於」 。《孟子.盡心上》:「人莫大焉亡親戚君臣上下,以其小者信其大者,奚可哉?」

连词

承接上文,以表示後果。相當於「乃」 、「就」 。《墨子.兼愛上》:「必知亂之所自起,焉能治之。」

助词

1.表示語氣,置句末:(1) 表示肯定。相當於「也」 、「矣」 。唐.柳宗元〈封建論〉:「夫假物者必爭,爭而不已,必就其能斷曲直者而聽命焉。」 (2) 表示疑問。相當於「耶」 、「呢」 。《史記.卷六一.伯夷列傳》:「及夏之時,有卞隨、務光者,此何以稱焉?」 (3) 表示感嘆。相當於「啊」 。《史記.卷一〇二.張釋之馮唐列傳.張釋之》:「使其中無可欲者,雖無石椁,又何戚焉!」

2.表示賓語前置於動詞述語。《左傳.隱公六年》:「我周之東遷,晉、鄭焉依。」 《左傳.襄公三十年》:「安定國家,必大焉先。」

<綴>

表示狀態,用於形容詞或副詞詞尾。相當於「然」 、「樣子」 。例: 「於我心有戚戚焉。」 《書經.秦誓》:「其心休休焉,其如有容。」 《論語.子罕》:「瞻之在前,忽焉在後。」

“焉”康熙字典解释

廣韻於乾切集韻韻會於虔切正韻因肩切,𠀤音嫣。說文焉鳥,黃色。出於江淮。象形。

廣韻鳥雜色。

禽經黃鳳謂之焉。

又玉篇安也,疑也。

廣韻何也。

詩·衞風焉得諼草。言樹之背。

又史記·歷書太初元年,歲名焉逢。

註索隱曰。漢書作閼逢。

又山名。

史記·匈奴傳過焉支山。

又國名。

前漢·西域傳焉耆國,治員渠城。

又唐韻有乾切集韻韻會尤虔切正韻夷然切,𠀤音䗡。

玉篇語巳之辭也是也。

易·坤卦爲其嫌于無陽也,故稱龍焉。

又廣韻語助。

詩·邶風已焉哉。

又鄘風終焉允臧。

又淮南子·時則訓天子焉始乗舟,薦鮪子寢廟。

註焉,猶於也。

又正韻延知切,音夷。

周禮·秋官·行夫焉使則介。之釋文焉,劉音夷。

註夷使使於四夷,則行夫主爲之介。一謂夷發聲。◎按周禮本作焉,而註直攺作夷,是焉。夷古通用不獨音同也。正字通云:周禮焉字,連上句讀,居于其國,則掌行人之勞辱事焉,使則介之。焉,語助也。當如字讀。讀作夷,非。正字通之說,於文義極順。但二鄭作夷,必非無據,今仍之。

又廣韻謁言切集韻依言切,𠀤音蔫。

廣韻安也。

又不言也。

又叶於堇切。

劉向·列女贊齊女徐吾,念績獨貧。夜托燭明,李吾絕焉。

讀書通焉通作案。禮三年問:焉使倍之。荀子禮論篇作,案使倍之。〇按荀子內案字頗多,皆係方言,不與焉通,讀書通非。說文焉鳥之焉,徐鉉作有乾切,讀若䗡。韻會因之。今从玉篇、廣韻讀嫣。

“焉”形意通解

略說: 金文從「鳥」,「正」聲,本義是一種鳥兒,後假借為虛詞。詳解: 金文從「鳥」從「正」。「正」是聲符(馬敍倫),「鳥」是意符。本義是一種鳥兒,後假借為虛詞。《說文》:「焉,焉鳥,黃色,出於江淮。象形。凡字朋者羽蟲之屬,烏者日中之禽,舄者知太歲之所在,燕者請子之候,作巢避戊己,所貴者,故皆象形。焉亦是也。」段玉裁注:「今未審何鳥也。自借爲詞助而本義廢矣,古多用焉爲發聲,訓爲於,亦訓爲於是。」

金文用作語氣詞,中山王方壺:「不羊(祥)莫大焉」,意謂有莫大的不吉祥。中山王方壺:「明蔡(契)之于壺而時觀焉」,意謂清晰地刻在銅壺上,以便時時觀看(蔡哲茂)。

戰國竹簡常常假借「安」字來表示語氣詞「焉」,《上博竹書四.曹沫之陳》簡5:「鄰邦之君明,則不可以不攸(修)政而善於民。不然,恐亡安(焉)。」意謂鄰國的君主賢明,則不可以不修明政治,善待人民,否則恐怕國家會滅亡。

傳世文獻「焉」亦用作語氣詞,表達肯定語氣的如《春秋左傳.宣公二年》:「人誰無過,過而能改,善莫大焉。」又表達疑問語氣,如《論語.先進》:「未能事人,焉能事鬼?」