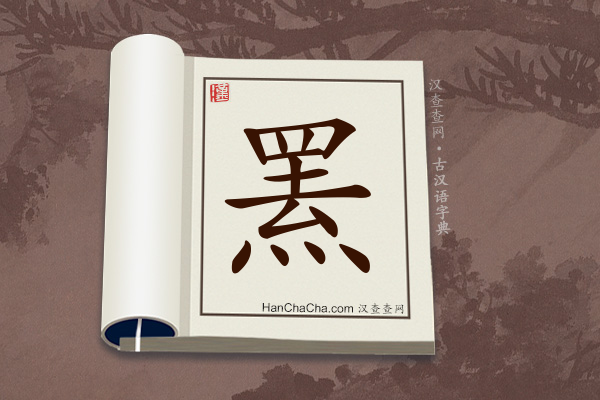

“罴”国语辞典解释

pí

名词一種大熊。毛皮呈黃白雜文。能爬樹、游泳,具強大力氣。《爾雅.釋獸》:「羆,如熊,黃白文。」 晉.郭璞.注:「似熊而長頭高腳,猛憨多力,能拔樹木。」

“罴”康熙字典解释

廣韻彼爲切集韻韻會班麋切正韻逋眉切,𠀤音陂。爾雅·釋獸羆如熊,黃白文。

註似熊而長頭高腳,憨猛多力,能拔樹木。

陸璣詩疏羆有黃羆,有赤羆,大于熊,其脂如熊,白而麤理,不如熊白美也。

爾雅翼羆則熊之雌者,力尤猛。

書·禹貢熊羆狐狸織皮。

詩·小雅維熊維羆。

又人名。

書·舜典讓于朱虎熊羆。

註四臣名。

又韻補叶甫委切張衡·西京賦若驚鶴之羣羆。叶上綺字下纚字。考證:〔爾雅·釋畜羆如熊,黃白文。註似熊而長頭高腳,憨悍多力。〕 謹照原書釋畜改釋獸。憨悍改憨猛。