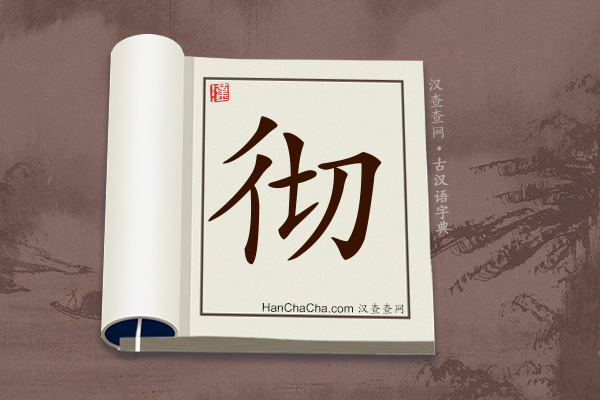

“彻”文言文意思

“彻”在古汉语中的解释

繁体:徹简化方式:声旁替代

拼音:chè

“彻”字的古汉语解释

chè

1.动词 通;通达。《滕王阁序》:“云销雨霁,彩彻区明。”(销:通“消”。)《愚公移山》:“汝心之固,固不可彻。”

2.动词 透,穿过。《小石潭记》:“日光下彻,影布石上,佁然不动。”

3.动词 尽;完;到底。《茅屋为秋风所破歌》:“自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻。”

4.动词 通“撤”。去掉;拿掉。《赵威后问齐使》:“彻其环瑱,至老不嫁,以养父母。”

【彻骨】透到骨肉,比喻程度极深。

【彻席】死的委婉说法。李绛《兵部尚书王绍神道碑》:“在位三岁,享龄七十有二,彻于长安永乐里之私第。”

【彻夜】通霄。

“彻”国语辞典解释

chè

动词1.貫通、通透。例: 「響徹雲霄」 、「寒風徹骨」 。《左傳.成公十六年》:「潘尪之黨與養由基蹲甲而射之,徹七札焉。」 漢.王充《論衡.紀妖》:「音中宮商之聲,聲徹于天。」

2.去除。通「撤」 。《左傳.宣公十二年》:「且雖諸侯相見,軍衛不徹,警也。」 《淮南子.主術》:「史書其過,宰徹其膳。」

3.毀壞。《詩經.小雅.十月之交》:「徹我牆屋。」 漢.鄭玄.箋:「徹毀我牆屋。」

4.剝取。《詩經.豳風.鴟鴞》:「徹彼桑土,綢繆牖戶。」 漢.毛亨.傳:「徹,剝也。」

5.耕治。《詩經.大雅.公劉》:「度其隰原,徹田為糧。」

6.遵循。《詩經.小雅.十月之交》:「天命不徹,我不敢傚。」 漢.毛亨.傳:「徹,道也。」 漢.鄭玄.箋:「言王不循天之政教。」

7.畢盡、停歇。唐.杜甫〈茅屋為秋風所破歌〉:「自經喪亂少睡眠,長夜霑溼何由徹?」 元.馬致遠〈夜行船.酒病花愁何日徹套.離亭宴煞〉:「蛩吟一覺才寧貼,雞鳴時萬事無休歇,何年是徹?」

名词

1.周代的田賦制度。為十取一的稅法。《孟子.滕文公上》:「夏后氏五十而貢,殷人七十而助,周人百畝而徹,其實皆什一也。」 漢.趙岐.注:「家耕百畝者徹,取十畝以為賦。」

2.姓。如元代有徹里。

“彻”康熙字典解释

唐韻集韻韻會𠀤直列切,音轍。說文通也。

論語盍徹乎。

註周法,什一而稅,謂之徹。徹,通也,爲天下之通法。

又廣韻徹,達也。

左傳·成十六年養由基蹲甲而射之,徹七札焉。

註發達七札也。

又集韻徹,道也。

又剝取也。

詩·豳風徹彼桑土。

又治也。

詩·大雅徹田爲糧。

傳徹,治也。

又去也。

儀禮·士冠禮徹筮席。

左傳·宣十二年軍衞不徹警也。

周禮·天官·膳夫卒食以樂,徹于造。

疏天子食終徹器之時,作樂以徹之。

又毀也。

詩·小雅徹我牆屋。

箋徹毀我牆屋也。

又揚子·方言徹,列也。

蔡邕·獨斷羣臣異姓有功封者,稱曰徹侯,避武帝諱,改曰通侯,或曰列侯也。

又唐韻丑列切集韻正韻敕列切,𠀤闡入聲。義同。

集韻或作〈足𢾿〉。

“彻”形意通解

略說: 甲骨文從「鬲」從「又」,象飲食完畢,撤去食具之形,本義是撤除。詳解: 甲骨文從「鬲」從「又」,象飲食完畢,撤去食具之形,本義是撤除。《儀禮.鄉射禮》:「乃徹豐與觶」,鄭玄注:「徹,除。」

甲骨文或從「丑」、「廾」,「丑」象手形,「廾」象兩手之形。金文下加從「火」,或不從「又」而從「攴」,與《說文》古文形近。小篆從「彳」從「育」從「攴」,「彳」象街道,楊樹達認為「育」假借為「肉」,會以手持肉上路之意,姑備一說。

甲骨文用為地名、人名。金文表示治理,史牆盤:「用肇徹周邦。」即是治理周邦。《詩.大雅.江漢》:「徹我疆土」,鄭玄箋:「治我疆界於天下」。又用作人名。

《說文》:「徹,通也。从彳从攴从育。𢖉,古文徹。」