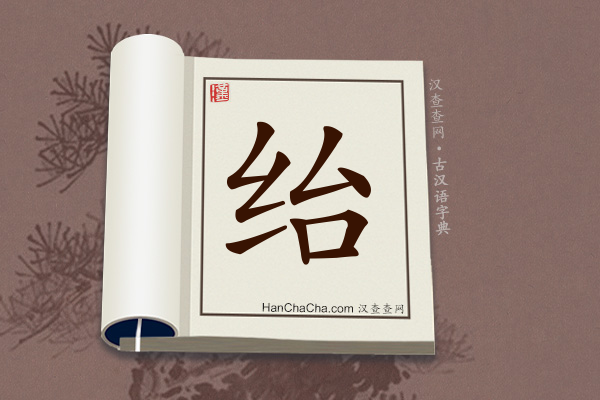

“绐”文言文意思

“绐”在古汉语中的解释

繁体:紿简化方式:偏旁类推

拼音:dài

“绐”字的古汉语解释

dài

动词 欺骗;哄骗。《垓下之战》:“迷失道,问一田父,田父绐曰。”《楚人隐形》:“经日,乃厌倦不堪,绐云‘不见’。”

“绐”国语辞典解释

dài

动词1.欺誑、欺騙。《漢書.卷三五.吳王劉濞傳》:「東越即紿吳王,吳王出勞軍,使人鏦殺吳王。」 《五代史平話.晉史.卷上》:「當紿信入賀,使武士縛信斬之,夷其三族,便是『敗也蕭何』也。」

2.至、進到。《淮南子.氾論》:「出百死而紿一生,以爭天下之權。」 漢.高誘.注:「紿,至也。」

“绐”康熙字典解释

廣韻徒亥切集韻韻會蕩亥切,𠀤音殆。說文絲勞卽紿。

又玉篇疑也,欺也。

穀梁傳·僖元年惡公子之紿。

註欺也。

史記·高祖紀乃紿爲謁曰。

註詐也。

列子·周𥡆王篇予昔紿若。

又博雅纏也,緩也。

“绐”形意通解

略說: 金文與篆文從「糸」,「台」聲,本義為破舊的絲。詳解: 金文與篆文從「糸」,「台」聲,本義為破舊的絲。《說文》:「紿,絲勞卽紿。从糸,台聲。」段玉裁注:「紿,絲勞卽紿。卽,當爲則。古書卽、則多互譌。絲勞敝則爲紿,紿之言怠也。如人之劵怠。然古多叚爲『詒』字。言部曰:『詒者,相欺詒也。』从糸,台聲。」

金文用作人名,見於戰國帀紿銅泡。

璽印文字用作人名,見於《古璽彙編》1998。

古書通作「詒」,表示欺騙,如《史記‧項羽本紀》:「(項王)問一田父,田父紿曰『左』。左,乃陷大潭中。」裴駰集解引文穎曰:「紿,欺也。欺令左去」。