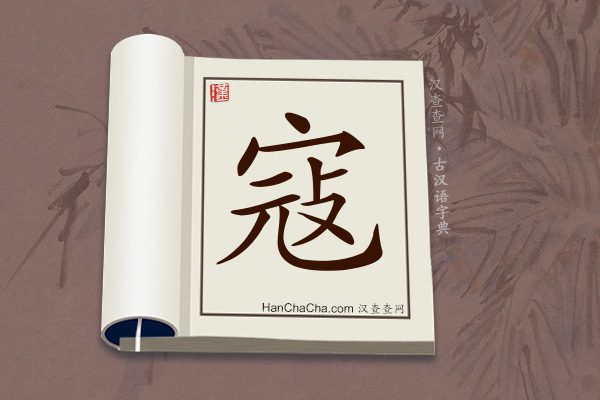

“寇”文言文意思

“寇”在古汉语中的解释

繁体:寇(简繁同形)

拼音:kòu

“寇”字的古汉语解释

kòu

1.名词 强盗;盗匪。《荀子·王制》:“聚敛者,召寇肥敌、亡国危身之道也。”

2.名词 入侵者;来犯者;敌人。《殽之战》:“堕军实而长寇仇。”

3.动词 入侵;侵犯。《公输》:“然臣弟子……已持臣守圉之器,在宋城上而待楚寇矣。”

“寇”国语辞典解释

kòu

名词1.盜匪,或指外來的入侵者。例: 「賊寇」 、「草寇」 、「敵寇」 、「流寇」 、「倭寇」 、「窮寇莫追」 。唐.杜甫〈登樓〉詩: 「北極朝廷終不改,西山寇盜莫相侵。」 明.侯方域〈寧南侯傳〉:「是時秦寇入豫,良玉當往勦,見司徒公。」

2.姓。如北魏有寇謙之,宋代有寇準。

动词

侵犯、掠奪。例: 「入寇」 、「寇邊」 。《書經.費誓》:「無敢寇攘,踰垣牆。」

“寇”康熙字典解释

唐韻苦𠋫切集韻韻會正韻丘𠋫切,𠀤音扣。說文暴也。从攴从完,當其完聚而寇之也。攴,擊也。會意。

廣韻鈔也。

增韻仇也,賊也。

易·蒙卦不利爲寇,利禦寇。

詩·大雅式遏寇虐。

書·舜典寇賊姦宄。

註羣行攻刼曰寇,殺人曰賊。

又左傳·文七年兵作於內爲亂,於外爲寇。

又周禮司寇,秋官,主𠛬戮理官也。

又揚子·方言凡物盛,多謂之寇。

郭璞註今江東有小鳧,其多無數,俗謂之寇鳧。

又姓。宋有寇準。

歐陽氏曰俗作𡨥,非。考證:〔郭璞註今江東有小鳧,其多無數,俗謂之寇。〕 謹照原文寇字下增鳧字。

“寇”形意通解

略說: 金文從「宀」從「元」從「攴」,象人持杖在屋內打人之意,本義是行暴。戰國金文不從「攴」而從「戈」,「攴」為手持棍棒,「戈」為武器,行暴之意同。詳解: 金文用作本義,表示強搶,曶鼎:「昔饉歲,匡眾氒(厥)臣廿夫寇曶禾十秭」。又見「司寇」一詞,官名。𤔲寇良父壺:「𤔲(司)寇良父乍(作)為衛姬壺」。

《說文》:「寇,暴也。从攴从完。」