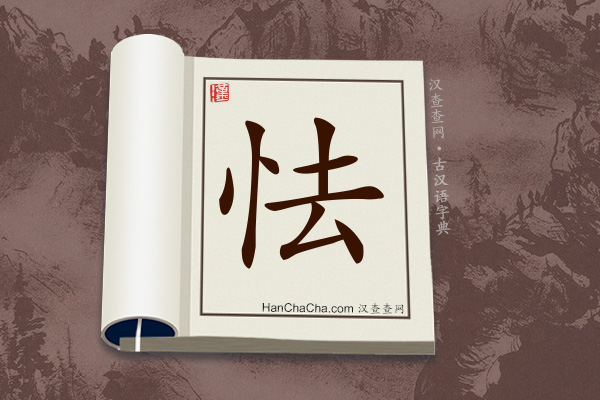

“怯”文言文意思

“怯”在古汉语中的解释

繁体:怯(简繁同形)

拼音:qiè

“怯”字的古汉语解释

qiè

形容词 胆小,畏惧。与“勇”相对。《孙子兵法·军争》:“勇者不得独进,怯者不得独退。”

“怯”国语辞典解释

què

动词畏縮、害怕。例: 「畏怯」 、「膽怯」 。宋.辛棄疾〈鷓鴣天.翰墨諸君久擅場〉詞: 「黃花不怯秋風冷,只怕詩人兩鬢霜。」 元.許衡〈滿江紅.河上徘徊〉詞: 「河上徘徊,未分袂、孤懷先怯。」

形容词

1.嬌羞、忸怩。例: 「羞怯」 、「嬌怯」 。

2.虛弱、懦弱。《史記.卷七〇.張儀傳》:「秦卒與山東之卒,猶孟賁之與怯夫。」 《京本通俗小說.志誠張主管》:「一來我們身小力怯,著甚來由吃挨吃攪?」

3.外表或風度不大方、土土的。《兒女英雄傳》第四回:「那賣水煙的一聽這話,就知道這位爺是個怯公子哥兒,便低了頭出去了。」 《負曝閑談》第七回:「一舉一動,都存一點小心,怕人家說他怯,笑他不開眼。」

qiè

(一)之讀音。“怯”康熙字典解释

唐韻去劫切集韻韻會乞業切,𠀤音㾀。說文多畏也。本作㹤,从犬去聲。犬性易㹤。今作怯。杜林說:从心,怯主於心也。

釋名怯,脅也。見敵恐脅也。

後漢·光武帝紀見小敵怯。

又增韻懦也,懾也。

又集韻去陟切,音𤷾。弱也。

又叶乞約切,音却。

易林駑孱遌怯,如猬見鵲。偃示怒腹,不敢拒格。格,音各。