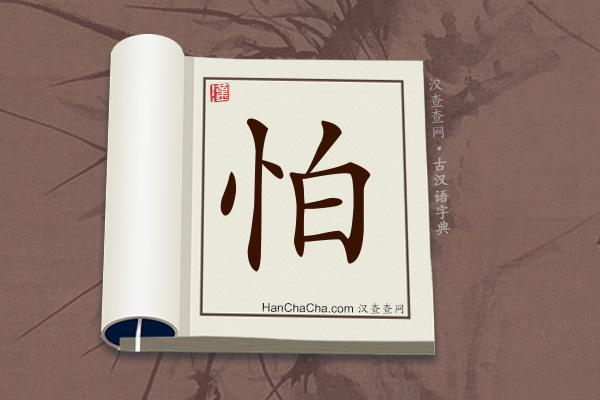

“怕”文言文意思

“怕”在古汉语中的解释

繁体:怕(简繁同形)

拼音:pà

“怕”字的古汉语解释

pà

1.动词 害怕。韩愈《县斋有怀》:“气象杳难测,声音吁可怕。”

2.副词 恐怕。《窦娥冤》:“天若是知我情由,怕不待和天瘦。”

3.副词 难道。《西厢记》:“你行怕说的慌,却因小姐上来。”

4.连词 倘若。《拜月亭》:“怕哥哥不嫌相辱啊﹗。”

bó

形容词 通“泊”,淡泊。司马相如《子虚赋》:“怕乎无为,憺乎自持。”

“怕”国语辞典解释

pà

动词1.恐懼、害怕。例: 「貪生怕死」 、「有人很怕打雷。」 唐.杜甫〈麗春〉詩: 「如何貴此重,卻怕有人知。」

2.擔心、憂慮。例: 「我怕你累著了。」 「我怕他別有用心。」

副词

1.可能、或許、大概。表估計。例: 「這堆橘子怕有十來斤吧!」 《儒林外史》第二六回:「他怕不也有二十五六歲,他對人自說二十一歲。」

2.豈、難道。表反問。《初刻拍案驚奇》卷三八:「我怕不要周全?只是關著財利上事,連夫妻兩個,心肝不託著五臟的。」 《老殘遊記》第五回:「他再有個長短,這家業怕不是眾親族一分?」

3.如果、倘若。《永樂大典戲文三種.小孫屠.第三出》:「梅香,怕有賞春佳客來買酒,你與我安排了酒器,整頓則個。」 《董西廂》卷五:「可憐我四海無家獨自個,怕得工夫肯略來看覷我麼?」

名词

姓。如唐代有怕善,宋代有怕籛。

“怕”康熙字典解释

廣韻集韻韻會正韻𠀤普駕切,音帕。集韻懼也。或作𢥻𢗌。

韓愈·二鳥詩鬼神怕嘲詠。

又姓。唐有怕善,宋有怕籛。

又廣韻普伯切集韻類篇匹陌切,𠀤音柏。

說文無爲也。

又集韻白各切正韻弼各切,𠀤與泊通。

集韻憺怕,靜也。

老子·道德經我獨泊兮其未兆。或作怕。

“怕”形意通解

略說: 從「心」,「白」聲,本義為淡泊,今多表示畏懼。詳解: 從「心」,「白」聲,本義為淡泊,與「泊」字通。《說文》:「無爲也。从心,白聲。」《文選‧司馬相如〈子虛賦〉》:「怕乎無為,憺乎自持。」李善注:「憺與澹同,怕與泊同。」「怕乎無為」在《史記》、《漢書》均作「泊乎無為」。《隸釋‧漢山陽太守祝睦後碑》:「淵然深識,怕然執守。」

今「怕」表示畏懼,一說與表示淡泊的「怕」屬同形字(裘錫圭),一說源於「怕」的口語音與「怖」類同(參郭小武、葉青)。《玉篇‧心部》:「怕,恐怕也。」《廣韻‧禡韻》:「怕,怕懼。」唐代杜甫詩〈官定後戲贈〉:「老夫怕趨走,率府且逍遙。」宋代辛棄疾詞〈祝英臺近‧晚春〉:「怕上層樓,十日九風雨。」

由表示畏懼的「怕」可引申出恐怕義,用以表示猜測或疑慮。如《朱子語類》卷23:「如太史公說古《詩》三千篇,孔子刪定三百,怕不曾刪得如此多。」《老殘游記》第10回:「腳下震震搖動,嚇得魂不附體,怕是山倒下來。」

「怕」還可表示如果、倘若。如宋代張炎詞〈解連環‧孤雁〉:「暮雨相呼,怕驀地玉關重見,未羞他雙燕歸來,畫簾半卷。」元代馬致遠曲〈夜行船〉:「怕有半米兒心別,教不出的房門化做血。」