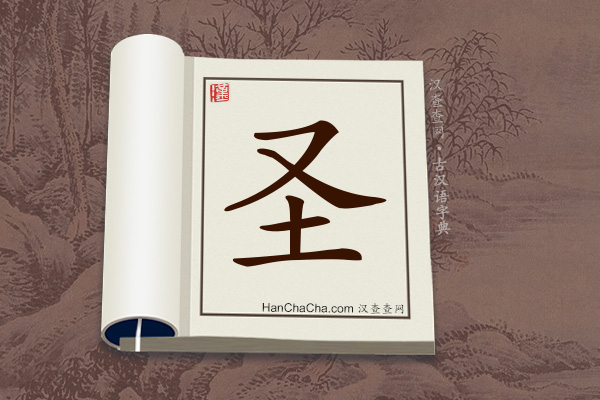

“圣”文言文意思

“圣”在古汉语中的解释

繁体:聖简化方式:起用古字或异体

拼音:shèng

“圣”字的古汉语解释

shèng

1.形容词 通达事理,才智非凡。《韩非子·说林上》:“以管仲之圣而隰朋之智,至其所不知,不难师于老马与蚁。”

2.名词 具有最高智慧和道德的人。《师说》:“是故圣益圣,愚益愚。”

3.名词 在某方面最杰出的人;精通某种技艺或业务的人。如“诗圣”、“棋圣”。

4.名词 封建时代对当时的王朝或帝王的尊称。《出师表》:“诚宜开张圣听。”

“圣”国语辞典解释

shèng

名词1.德行高尚、博通事理的人。《論語.子罕》:「固天縱之將聖,又多能也。」 晉.夏侯湛〈閔子騫贊〉:「聖既擬天,賢亦希聖。」

2.通稱在學識或技藝上有很深造詣的人。例: 「詩聖」 、「樂聖」 。

形容词

1.品德崇高、通達事理。例: 「聖人」 、「神聖」 。

2.君主的。例: 「聖恩」 、「聖旨」 。

“圣”康熙字典解释

廣韻集韻𠀤苦骨切,音窟。說文汝潁閒謂致力於地曰圣。

揚子·方言圣圣,致力無餘功貌。○按从土从又。會手把土義。亦作𡉄。字彙古壞切,音怪,非。

又同文舉要入又部,訓居也,循也。今作在,合在圣爲一字,因俗怪字作𢘪而誤。

“圣”形意通解

略說: 甲骨文從人從耳從口,象人形而突出耳朵,旁邊有口,象音聲出之口,而入之於耳。本義為聽聞,由聽聞廣博會通達之意,進而引伸為聖賢、聖德。詳解: 甲骨文從人從耳從口,象人形而突出耳朵,旁邊有口,象音聲出之口,而入之於耳。本義為聽聞,由聽聞廣博會通達之意,進而引伸為聖賢、聖德。吳大澂云:「聖,聲也,通也,聞聲知情謂之聖,聖、聲古通。」古「聖」、「聲」、「聽」三字同源,形近義通,皆從口、耳會口言而耳聽之之意,而金文多以「聖」字表聽聞之義。早期金文與甲骨文相同,西周中期以後「聖」字多從耳從口從「𡈼」聲。耳下人形漸訛為「𡈼」,象人挺立於土上。耳上或又加「屮」,可能受「聲」之甲骨字形影響,參「聲」。聖亦有省人形作[耳口];或於[耳口]下加兩點兩畫(◎)之飾筆;或從人從耳從兩口,與「聽」甲文形近;皆無損聽聞之義,參「聽」。《說文》:「通也,从耳,呈聲。」《風俗通》:「聖者聲也,通也。言其聞聲知情,通於天地,調暢萬物。」

卜辭、金文用作聽聞之聽;金文又表示聖智、聖王,中山王□鼎:「夫古之聖王,敄(務)才(在)[目又](得)孯(賢)。」師望鼎:「王用弗忘聖人之後。」王孫鐘:「肅悊(哲)聖武,惠于政德,淑于威義(儀)。」「聖武」即是聖明英武。而「聖[走喪](爽)」乃金文習語,表示聖智爽明,如[疒興]鐘:「夙夕聖[走喪](爽)」。