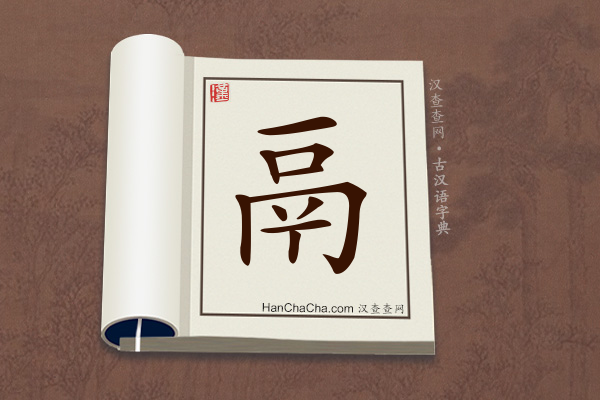

“鬲”文言文意思

“鬲”在古汉语中的解释

繁体:鬲(简繁同形)

拼音:gé/lì

“鬲”字的古汉语解释

lì

名词 鼎一类的烹饪器,三足中空。柳宗元《非国瓖·三川震》:“夫釜鬲而爨者。”

gé

1.动词 通“隔”,隔离。《汉书·薛宣传》:“阴阳否鬲。”

2.名词 通“膈”,膈膜。《三国志·魏书·华佗传》:“每发,心乱目眩,佗针鬲,随手而差。”

“鬲”国语辞典解释

gé

名词1.人體的經穴。位於脊骨第七椎下兩旁各一寸五分處的經穴。《三國志.卷二九.魏書.方技傳.華佗傳》:「太祖苦頭風,每發,心亂目眩,佗針鬲,隨手而差。」

2.人名用字。如殷末有賢人膠鬲。

lì

名词1.一種古代的炊具。圓口,似鼎有三足,足部中空,便於加熱炊煮。《說文解字.鬲部》:「鬲,鼎屬也,實五觳,斗二升曰觳。象腹交文,三足。」 《漢書.卷二五.郊祀志上》:「禹收九牧之金,鑄九鼎,……,其空足曰鬲。」

2.一種古代喪葬時所用的瓦瓶。《禮記.喪大記》:「陶人出重鬲,管人受沐。」

3.二一四部首之一。

“鬲”康熙字典解释

廣韻郞擊切集韻韻會正韻狼狄切,𠀤音歷。說文鼎屬,實五觳,斗二升曰觳。

爾雅·釋器鼎款足謂之鬲。

註鼎曲脚也。

疏款,闊也。謂鼎足相去疎闊者名鬲。

前漢·郊祀志其空足曰鬲。

註蘇林曰:足中空不實者,名曰鬲也。

揚子·方言鍑,吳揚之閒謂之鬲。

又廣韻正韻各核切集韻韻會古核切,𠀤音隔。

禮·喪大記陶人出重鬲。

疏縣重之罌也。是瓦瓶。

又姓。

又儀禮·士喪禮苴絰大鬲。

註鬲,搤也,中人之手,搤圍九寸,絰之差自此出焉。

釋文鬲,又作搹。

又國名。

左傳·襄十四年靡奔有鬲氏。

註鬲,國名。今平原縣。

又爾雅·釋水鬲津,九河之一。

註水多阨狹,可隔以爲津。

又與隔同。

前漢·五行志鬲閉門戸。

註師古曰:鬲與隔同。

又集韻乙革切,音戹。與軶同。

周禮·冬官考工記·車人凡爲轅,鬲長六尺。

註鬲謂轅端厭牛領者。

五經文字說文作鬲,經典相承作鬲。鬲字原从𢆉作。