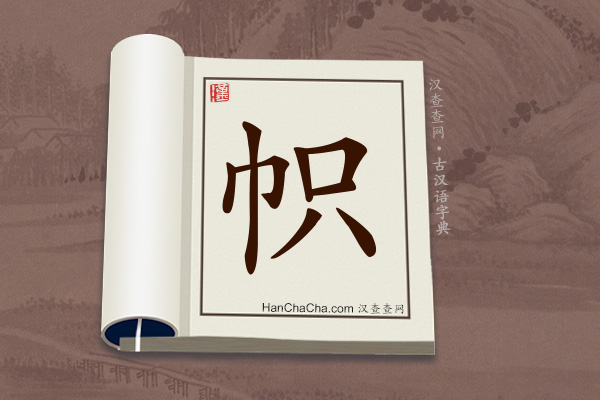

“帜”文言文意思

“帜”在古汉语中的解释

繁体:幟简化方式:声旁替代

拼音:zhì

“帜”字的古汉语解释

zhì

名词 旗帜。《墨子·旗帜》:“鼓三,举一帜。”

【引】标志;标记。《后汉书·虞诩传》:“以采綖缝其裾为帜。”

“帜”国语辞典解释

zhì

名词1.旌旗、旗子。例: 「旗幟」 。《史記.卷九二.淮陰侯傳》:「拔趙幟,立漢赤幟。」

2.記號、標記。《後漢書.卷五八.虞詡傳》:「以采綖縫其裙為幟。」

“帜”康熙字典解释

唐韻集韻韻會正韻𠀤昌志切,音熾。說文旌旗之屬。

廣韻旗幟。

字詁標也。

廣雅旛也。

史記·高祖紀旗幟皆赤。

前漢·淮隂侯傳拔趙幟,樹漢赤幟。

註索隱曰:幟帛長丈五,廣半幅。

又通作織。

前漢·食貨志治樓船十丈餘,加旗織於其上。

註師古曰:織,讀曰幟。

又記也。

後漢·虞詡傳以采綖縫其裾爲幟。

註幟,記也。

又集韻韻會𠀤職吏切,音志。

又廣韻集韻韻會𠀤式吏切,音試。義𠀤同。

“帜”形意通解

略說: 從「巾」,「戠」聲,本義為旗幟。詳解: 從「巾」,「戠」聲,本義為旗幟。《說文》:「旌旗之屬。从巾,戠聲。」《墨子‧旗幟》:「亭尉各為幟,竿長二丈五,帛長丈五,廣半幅者大。」

「幟」也表示標志。《後漢書‧虞詡傳》:「又潛遣貧人能縫者,傭作賊衣,以采綖縫其裾為幟。有出市里者,吏輒禽之。」李賢注:「幟,記也。」