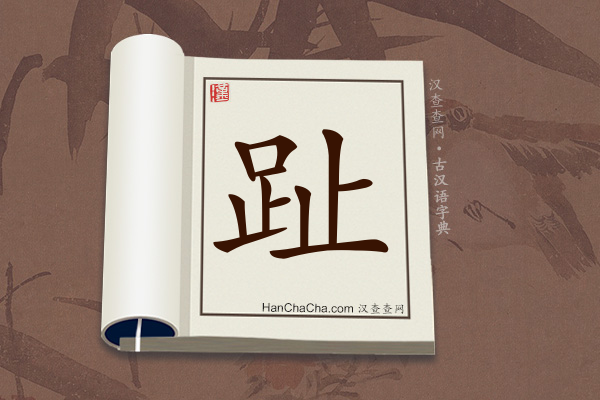

“趾”文言文意思

“趾”在古汉语中的解释

繁体:趾(简繁同形)

拼音:zhǐ

“趾”字的古汉语解释

zhǐ

1.名词 脚。《左传·桓公十三年》:“举趾高,心中固矣。”

2.名词 踪迹;行动所留下的痕迹。王勃《观佛迹寺》:“松崖圣趾余。”

3.名词 通“址”,地基。左思《魏都赋》:“亭亭峻趾。”

【又】名词 山脚。阮籍《咏怀》:“去上西山趾。”

“趾”国语辞典解释

zhǐ

名词1.腳。《左傳.桓公十三年》:「舉趾高,心不固矣。」 《聊齋志異.卷一.蛇人》:「停趾愕顧,則二青來也。」

2.腳趾頭。例: 「足趾」 。明.徐弘祖《徐霞客遊記.卷一上.遊黃山日記》:「上百步雲梯,梯磴插天,足趾及腮。」

3.山腳。《文選.阮籍.詠懷詩一七首之三》:「驅馬舍之去,去上西山趾。」

4.蹤跡。唐.王勃〈觀佛跡寺〉詩: 「蓮座神容儼,松崖聖趾餘。」

“趾”康熙字典解释

廣韻集韻韻會諸市切正韻諸氏切,𠀤音止。爾雅·釋言趾,足也。

釋名趾,止也。言行一進一止也。

易·賁卦賁其趾。

詩·豳風四之日舉趾。

禮·曲禮請袵何趾。

又左傳·宣十一年略基趾。

註趾,城足也。

又禮·王制南方曰蠻,雕題交趾。

前漢·地理志交趾郡,屬交州。

又通作止。

前漢·𠛬法志當斬左止者,笞五百。

註師古曰:止足也。