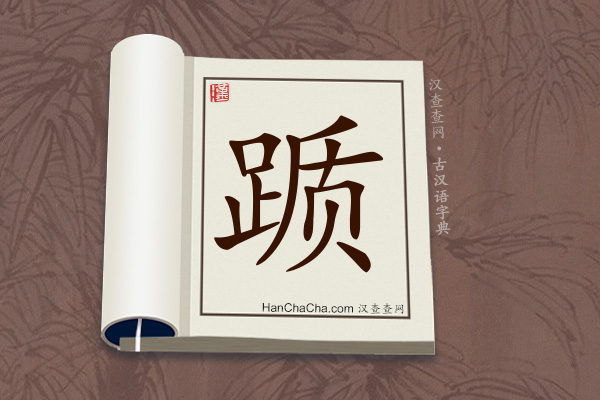

“踬”文言文意思

“踬”在古汉语中的解释

繁体:躓简化方式:偏旁类推

拼音:zhì

“踬”字的古汉语解释

zhì

1.动词 跌倒;伴倒。《左传·宣公十五年》:“杜回踬而颠,故获之。”

2.动词 遇事不顺利,受挫折。谢灵运《还旧园作见颜范二中书》:“事踬两如直,心惬三避贤。”

“踬”国语辞典解释

zhì

动词遇阻礙而跌倒。《左傳.宣公十五年》:「杜回躓而顛,故獲之。」 《舊唐書.卷一二七.蔣鎮傳》:「馬躓墮溝澗中,傷足不能進。」

形容词

1.事情不順利。南朝梁.謝靈運〈還舊園作見顏范二中書詩〉:「事躓兩如直,心愜三避賢。」

2.文辭晦澀不順暢。南朝梁.鍾嶸〈詩品序〉:「若專用比興,患在意深,意深則辭躓。」 《南史.卷五九.江淹傳》:「自爾淹文章躓矣。」

“踬”康熙字典解释

唐韻集韻韻會𠀤陟利切,音致。說文跲也。詩曰:載躓其尾。○按今詩·豳風𩂗作疐。

左傳·宣十五年杜回躓而顚。

又廣韻蹋也。

又集韻職日切,音質。義同。

又集韻張尼切,音胝。䟡或作躓。

趙岐·孟子註禹稷騈躓。