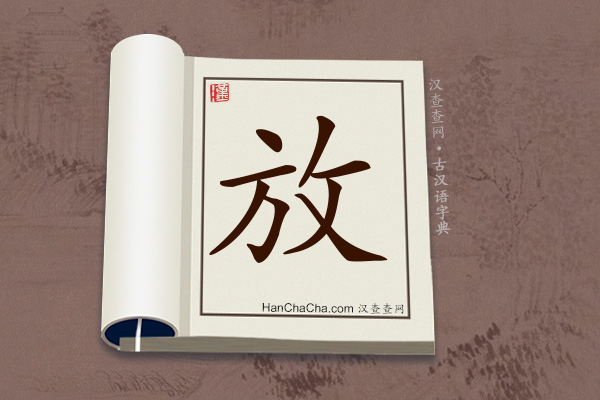

“放”文言文意思

“放”在古汉语中的解释

繁体:放(简繁同形)

拼音:fàng

“放”字的古汉语解释

fàng

1.动词 驱逐;流放。?项羽本纪赞》:“放逐义帝而自立。”《屈原列传》:“虽放流,眷顾楚国,心系怀王。”

2.动词 释放。《黔之驴》:“至则无可用,放之山下。”

3.动词 放置;放下。《琵琶行》:“沉吟放拨插弦中。”

4.动词 发放。《红楼梦》:“这个月的月钱,连老太太、太太还没放呢。”

5.动词 逃逸。《孟子·尽心》:“今之与杨墨辩者,如追放豚。”

6.动词 京官外任。《谭嗣同》:“既而胡即放宁夏知府。”

7.动词 放纵;放任。《齐桓晋文之事》:“放僻邪侈,无不为矣。”?闻官军收河南河北》:“白日放歌须纵酒。”

8.动词 借钱给别人,收取利息。《红楼梦》:“这倪二是个泼皮,专放重利债。”

“放”国语辞典解释

fàng

动词1.逐。例: 「流放」 。《楚辭.屈原.漁父.序》:「屈原放逐在江湘之閒,憂愁歎吟,儀容變易。」

2.棄。《三國志.卷四四.蜀書.姜維傳》:「尋被後主敕令,乃投戈放甲。」

3.放縱、任由。例: 「放聲高歌」 、「放言高論」 。《孟子.告子上》:「舍其路而弗由,放其心而不知求,哀哉!」

4.安置。例: 「陳放」 、「安放」 。《水滸傳》第二一回:「一桶盤拖上樓來,放在春臺上。」

5.發出。例: 「施放」 、「鳴放」 。《三國演義》第五回:「堅取箭,連放兩箭,皆被華雄躲過。」

6.開、展。例: 「心花怒放」 、「百花開放」 。

7.在一定時間後停止。例: 「放學」 、「放工」 。

8.任官職,多指京官外任而言。例: 「外放」 、「下放」 。《兒女英雄傳》第四〇回:「賞了頭等官加了個副都統銜,放了烏里雅蘇臺的參贊大臣了。」

9.弄,置於「仔細」 、「明白」 、「聰明」 等詞前,有提請注意的意思。例: 「放明白些」 、「放聰明點」 。元.關漢卿《蝴蝶夢》第三折:「哥哥,你丟我時,放仔細些,我肚子上有個癤子哩。」

10. 打網球、排球、乒乓球時的偷襲。例: 「他在網前放小球,漂亮極了!」

形容词

放蕩、不拘束。例: 「豪放」 、「狂放」 、「奔放」 。

fǎng

动词1.依據。《論語.里仁》:「放於利而行,多怨。」

2.至。《孟子.梁惠王下》:「南放於琅邪。」

3.仿效。《後漢書.卷四十.班彪傳上》:「據坤靈之正位,放太紫之圓方。」 宋.蘇軾〈上韓太尉書〉:「皆依放儒術六經之言,而取其近似者以為口實。」

“放”康熙字典解释

唐韻集韻韻會𠀤甫妄切,音舫。說文逐也。

小爾雅棄也。

書·舜典放驩兜于崇山。

疏放逐。

左傳·宣元年晉放其大夫胥甲父于衞。

註放者,受罪黜免,宥之以遠。

又書·武成放牛于桃林之野。

疏據我釋之,則云放。

又禮·曲禮毋放飯。

註去手餘飯於器中。

又左傳·昭十六年獄之放紛。

註放,縱也。

又論語隱居放言。

何晏註放,置也,不復言世務。

又孟子如追放豚。

趙岐註放逸之豕。

又博雅妄也。

玉篇散也。

增韻肆也,捨也。

正韻廢也。

又廣韻分兩切集韻甫兩切正韻妃兩切,𠀤音昉。同倣。學也。

玉篇比也。

類篇效也。

書·堯典曰若稽古帝堯,曰放勳。

疏能放效上世之功。

又周禮·天官食醫,凡君子之食恆放焉。

註放,猶依也。

又孟子放乎四海。

趙岐註放,至也。

又集韻分房切。方,或作放,倂船也。

前漢·禮樂志神裴回若留放,殣冀親以肆章。

說文从攴作放。放字原从攴作。考證:〔前漢·禮樂志神裴回若留放,殣冀親與肆章。〕 謹照原文與改以。

“放”形意通解

略說: 金文從「攴」,「方」聲,與小篆形同。構形初義不明,可表示倣效、依據、放逐、放棄、放縱等義。詳解: 金文從「攴」,「方」聲,與小篆形同。構形初義不明。

金文表示倣效,中山王方壺:「有純德遺訓,以陀(施)及子孫。用朕所放(倣)。」《廣雅》:「放,效也。」古書中的用例如《尚書.堯典》:「曰若稽古,帝堯曰放勛。」孔穎達疏:「能放效上世之功。」《墨子.法儀》:「巧者能中之,不巧者雖不能中,放依以從事,猶逾己。」

金文又讀作「方」,多友鼎:「玁狁放(方)𤼈(興)」(參李學勤)

「放」從倣效義引申表示依據。如《論語.里仁》:「放于利而行,多怨。」《國語.楚語》:「盜賊司目,民無所放。」韋昭注:「放,依也。」

「放」表示驅逐、放逐。《說文》:「放,逐也。从攴,方聲。」如《左傳.襄公二十九年》:「齊公孫蠆、公孫竈放其大夫高止於北燕。」杜預注:「放者,宥之以遠。」《楚辭.九章.悲回風》:「求介子之所存兮,見伯夷之放迹。」王逸注:「放,放逐。」

「放」表示釋放。如《韓非子.說林上》:「管仲、隰朋從於桓公而伐孤竹,春往冬反,迷惑失道。管仲曰:『老馬之智可用也。』乃放老馬而隨之,遂得道。」唐代白居易〈七德舞〉:「怨女三千放出宮,死囚四百來歸獄。」

「放」表示捨棄、放棄。如《論語.衛靈公》:「放鄭聲,遠佞人。鄭聲淫,佞人殆。」《漢書.哀帝紀》:「鄭聲淫而亂樂,聖王所放,其罷樂府。」顏師古注:「放,棄也。」

「放」表示放縱、不拘束。《廣雅.釋言》:「放,妄也。」如《孟子.滕文公下》:「湯居亳,與葛為鄰,葛信放而不祀。」趙岐注:「放縱無道,不祀先祖。」《呂氏春秋.審分》:「聽其言而察其類,無使放悖。」高誘注:「放,縱也。」

「放」表示擱置、放下。《廣雅.釋詁四》:「放,置也。」如《莊子.知北游》:「神農隱几擁杖而起,嚗然放杖而笑。」《三國志.魏書.王毌丘諸葛鄧鍾傳》:「(姜)維至廣漢郪縣,令兵悉放器仗。」

「放」表示發放、施與。如唐代韓愈〈御史臺上論天旱人饑狀〉:「陛下恩踰慈母,仁過春陽,租賦之間例皆蠲免,所徵至少,所放至多,上恩雖弘,下困猶甚。」《紅樓夢》第39回:「這個月的月錢,連老太太、太太屋裡還沒放,是為甚麼?」又特指發放錢貨給人,定期收取利息。如《後漢書.桓譚馮衍列傳》:「今富商大賈,多放錢貨,中家子弟,為之保役,趨走與臣僕等勤,收稅與封君比入。」李賢注:「保役,可保信也。收稅,謂舉錢輸息利也。」